Dix-huit ans après la réforme, l’université dans le doute

Dans les filières surchargées, le quotidien absorbe les responsables

Il faut instituer des prérequis à l’entrée dans toutes les facultés

Les problèmes sont exacerbés par une autonomie inachevée

Idriss Mansouri, président de l’université Hassan II: «Il est temps de faire appel aux contributions des ménages. Rien ne justifie que ceux qui ont les moyens ne participent pas au financement de la formation» (Ph. Jarfi)

Avec 109.900 étudiants, l’université Hassan II est la plus grande du pays. Dans les filières dites à accès ouvert, les licences fondamentales suffoquent avec 82.392 étudiants. Ces facultés concentrent tous les dysfonctionnements de l’enseignement supérieur. Président de l’université Hassan II, le Pr. Idriss Mansouri demande que ces établissements aient le droit de choisir leurs étudiants en instituant des prérequis. Il suggère par ailleurs l’introduction des frais d’inscription pour les ménages capables de payer.

- L’Economiste: Comment fait-on pour assurer une formation correcte dans une faculté de 25.000 étudiants?

- Idriss Mansouri: Vous soulevez l’un des problèmes structurels dont souffrent les filières à accès libre (ndlr: droit, économie, lettres et sciences humaines, sciences) à l’université. Notre responsabilité est de tirer le meilleur avec les moyens mis à notre disposition. Mais à l’impossible, nul n’est tenu. Maintenir le statu quo dans ces filières nous conduit tout droit dans le mur. Au sein de la conférence des présidents d’université, on a émis des propositions pour relâcher un peu la pression sur ces facultés. Premièrement, aménager des passerelles entre l’université, les autres établissements de l’enseignement supérieur et ceux relevant de la formation professionnelle. Pareil entre les branches à admission sélective et celles qui ne pratiquent aucune sélection à l’entrée. Prenez le cas de la faculté de médecine. Un étudiant qui échoue en cours de route n’a aucun «plan B». De même, celui qui a achevé le premier cycle en biologie ne peut postuler en médecine.

Deuxième proposition, renforcer l’offre des licences professionnelles. Cela offrira des débouchés aux jeunes qui se retrouvent dans des filières qu’ils n’auraient pas choisies. Enfin, la priorité des priorités est d’instaurer des prérequis pour toutes les filières à accès ouvert. Il ne s’agit pas de sélection mais d’un avis du staff pédagogique sur chaque dossier.

- Avez-vous anticipé des résistances à cette forme de sélection?

- Oui, les oppositions vont se manifester et elles seront virulentes.Mais je suis persuadé qu’avec de l’écoute et de la pédagogie, on peut déployer cette réforme indispensable à l’efficacité de notre système d’enseignement. Actuellement, nous sommes en pleine hypocrisie car, au final, la sélection intervient et de manière brutale en 1re année de licence. Le taux d’échec et le décrochage y sont très élevés. Il nous faut donc un vrai dispositif pour orienter les étudiants et, le cas échéant, réorienter très tôt ceux qui ont des difficultés. Je suis persuadé que bien des jeunes inscrits en physique/chimie auraient plutôt leur place en biologie ou en géologie.

- Qu’est-ce qui a cassé la dynamique des licences professionnelles sur lesquelles on avait fondé tant d’espoirs?

- Nous aurions dû profiter de l’opportunité historique au début des années 2010 lorsque l’université avait initié la professionnalisation de certains cursus. Mais cette dynamique s’est vite heurtée à la contrainte financière. Hors charges salariales, un étudiant en licence fondamentale coûte 1.200 DH/an contre 7.000 en licence professionnelle.

- Est-ce seulement une question d’argent au vu de moyens que l’Etat consacre à l’éducation nationale?

- Il faut nuancer. En ne tenant compte que du budget alloué à l’université, il n’est pas possible aujourd’hui d’augmenter la voilure des licences professionnelles. Ces cursus nécessitent des vacations des praticiens et des équipements pédagogiques qu’il faut financer. Avec ses moyens actuels, l’université ne peut pas assumer ces charges. J’estime qu’il est temps de faire appel aux contributions des ménages. Nous devons briser ce tabou qui l’est de moins en moins d’ailleurs. Rien ne justifie en effet que les ménages qui ont les moyens ne participent pas au financement de la formation.

- Quels seraient les critères pour qualifier ceux qui paieraient?

- A l’inscription, nous collectons des données sur le profil familial de chaque étudiant: profession des parents, lieu de résidence, revenu, etc. Les boursiers –ceux dont les revenus des parents ne dépassent pas 6.000 DH mensuels –, seraient d’emblée exonérés. Mais le potentiel de ceux qui peuvent payer reste énorme. En partant de données sur la situation socioéconomique des étudiants inscrits dans notre université, il est ressorti qu’entre 60 à 65% seraient en mesure de payer, même symboliquement, les frais d’inscription ou de scolarité. Il ne s’agit pas d’introduire une sélection par l’argent mais de responsabiliser les familles et de continuer à améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche. Croyez-moi, si les gens constatent une amélioration des prestations de l’université et de la qualité de l’enseignement, ils adhèreront. Et au bout, on aura gagné en équité.

- Le gouvernement est-il prêt à assumer, même symboliquement, les frais de scolarité à l’université?

- Je ne peux pas m’exprimer à la place des responsables, mais je peux vous affirmer que nous y arriverons un jour. C’est inévitable. Cette question n’est plus un sujet tabou. Tout un débat a été mené au Conseil supérieur de l’enseignement. Il a abouti à une recommandation sur la contribution des ménages au financement de l’enseignement. Je ne suis pas naïf, je sais qu’il y aura des résistances, mais elles ne viendront pas toujours de là où on les attend. Tenez, lorsqu’il a fallu instituer l’assurance à l’université, ce ne sont pas les étudiants qui étaient les plus réticents. C’est surtout dans les conseils des universités que les oppositions les plus fortes se sont manifestées. Aujourd’hui, payer son assurance est devenu un réflexe pour les étudiants.

- L’autonomie définie dans la loi est-elle la même que celle que vous pratiquez sur le terrain?

- Non! (catégorique). Il manque des prérequis afin qu’elle soit effective. Parmi les plus importants, le nouveau statut du personnel. En principe, tous ceux qui étaient recrutés après la réforme (année 2000), devaient être rattachés à l’université avec statut de contractuels. Dix-huit ans après, cette disposition est restée lettre morte. Sous la pression du syndicat des enseignants-chercheurs (Snesup), aucun gouvernement n’a jamais osé franchir le pas. Le personnel de l’université a toujours le statut de fonctionnaire, sauf le président. Tous les présidents d’université ont un contrat dont la durée est calquée sur leur mandat.

Le deuxième obstacle à l’autonomie élargie de l’université a trait au volet financier. Il était prévu que les universités disposent d’une comptabilité générale et analytique. Le gouvernement devait leur transférer la propriété des bâtiments et des immobilisations qu’elles utilisent. Cela n’a jamais été fait même s’il faut avouer qu’il y avait un énorme travail d’assainissement juridique à faire. Le seul volet où l’autonomie de l’université est effective aujourd’hui concerne l’aspect pédagogique.

Repères

- Effectif: 109.900 étudiants dont 54% d’étudiantes

- 2.200 enseignants-chercheurs

- 1.100 employés administratifs et techniques

- 123 laboratoires de recherche

- Doctorants: 4.625 inscrits en 2016-2017 et 1.209 en 2017-2018

- Diplômés: 15.459 lauréats en 2017 dans 338 filières

- Doctorats soutenus: 155 thèses en 2016-2017

- Publications dans une revue indexée: 4.443 entre 2012 et 2016

- Projets/Contrats nationaux: 173 entre 2012 et 2016

- Projets/Contrats internationaux: 114 entre 2012 et 2016

- Distinctions/Prix de recherche: 71 entre 2012 et 2016

Source: Université Hassan II

Propos recueillis par Abashi SHAMAMBA

Remettre de l’ordre dans le maquis des laboratoires

C’est à la vitalité de sa recherche et de sa production scientifique que se juge aussi le rang d’une université. L’université Hassan II compte 123 laboratoires de recherche. Mais l’habit ne fait pas le moine, tout ce dispositif gagnerait à être rationalisé afin d’améliorer son efficacité.

Le nombre de publication par enseignant est en dessous de 0,5 par an. Cela veut dire que beaucoup de profs ne contribuent pas à la recherche, relève le président de l’université Hassan II. «123 laboratoires, c’est trop», concède le Pr. Idriss Mansouri. D’où le chantier d’optimisation des ressources et de création des synergies entre ces structures «car il y a beaucoup de déperditions».

Ces laboratoires vont être regroupés autour des thèmes multidisciplinaires. A la suite d’un appel à projet, dix thématiques ont été sélectionnées pour intégrer les centres de recherche. Au total, 8 centres ont été retenus. 40 millions de DH sur trois ans ont été débloqués pour leur financement. Le président de l’université se dit «étonné » de ne voir qu’un seul centre dans les sciences humaines et sociales.

«Cela veut dire qu’il y a un problème». Dans les sciences et techniques, la production dans la recherche est très bonne, mais elle est faible, voire médiocre dans les sciences humaines et sociales. Relancer la recherche dans ces filières est un objectif prioritaire.

En octobre prochain, l’université va organiser un congrès international dont les actes seront publiés dans une revue indexée de manière à leur assurer une visibilité internationale. Le thème retenu est: «le nouveau modèle de développement à l’heure du numérique et des changements climatiques».

Le 14 Mai 2018

Source web Par L’économiste

Les tags en relation

Les articles en relation

Croyez-le ou non : la nostalgie du « c’était mieux avant »

Auteur, compositeur et interprète d’expression Arabe, Salah Taouil fait partie de ces artistes engagés, qui continuent de remplir les salles et les amphith�...

4ème édition de la Conférence internationale sur l’amélioration de la qualité de l’enseigne

En partenariat avec l'Organisation Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) et la Moroccan British Society, le British Council et...

Le Maitre, l’Enseignement et le Devoir – par Rachid Idrissi Kaitouni

Il pleuvait à torrent hier dans la matinée. Je n’ai pas cédé aux intempéries pour déroger au désormais rituel de me rendre sur la tombe de Abderahim Bo...

Enseignement supérieur Les filières classiques ont toujours la cote, mais de nouveaux métiers ém

Le palmarès 2015 des filiales les plus prisées par les jeunes étudiants confirme le choix de carrière orienté vers la médecine, l'ingénierie et l'...

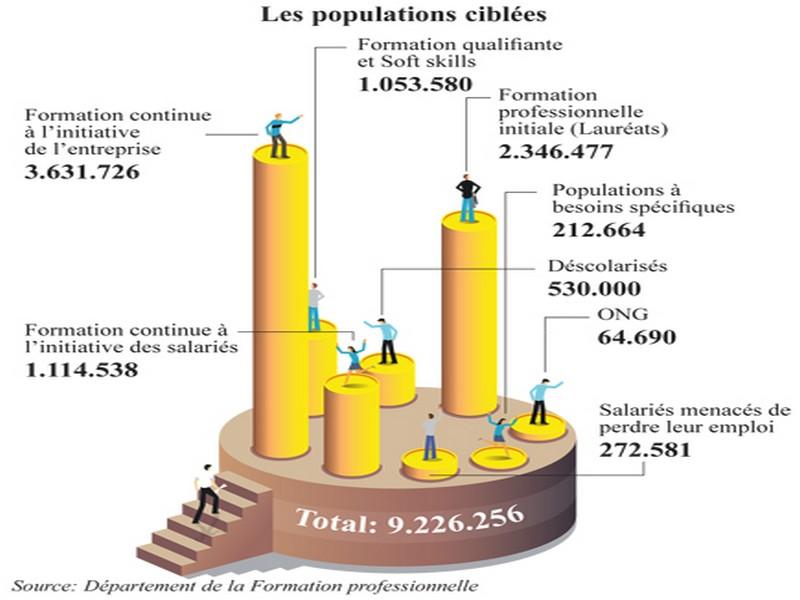

Formation professionnelle Un plan... sans argent

66 milliards de DH à mobiliser 10 millions de personnes ciblées à l’horizon 2021 La stratégie officiellement lancée demain mercredi 30 mars La s...

Lancement de la 6e édition d’INJAZ pour l’année 2015-2016 Le gouvernement consacre 230 million

l’offre Injaz est subventionnée par l’État à hauteur de 85% plafonné à 3.600 DH.Ph. Kartouch C’est parti pour la sixième édition du programme «...

Enseignement: où se sont donc volatilisés 42 milliards de dirhams?

L’instance nationale de protection de biens publics au Maroc a adressé une lettre ouverte au président du parquet général et procureur général près la ...

L'école supérieure privée au bord de l'insurrection

Réunis samedi à Casablanca pour harmoniser leur position sur le dossier des accréditations des filières, les opérateurs de l'enseignement supérieur pr...

L’école peut-elle vouloir ce que Hassad veut ?

Réduction des effectifs des classes, enseignement bilingue dès le CP, unification des dates des vacances…Tant de mesures qui font débat Une rentrée sco...

Régionalisation avancée : 2020, l’année du vrai démarrage

La régionalisation avancée est en marche. Plusieurs actions ont été réalisées en 2019. D’autres sont attendues pour 2020 dont notamment le transfert des...

Industrie ferroviaire La formation, levier pour un positionnement à l’international du Maroc

L’offre de formation destinée au secteur ferroviaire doit s’améliorer pour permettre au Maroc de se positionner comme acteur de référence. La déclarati...

Enseignement supérieur: l’Université agonise

C’est là une triste vérité que rappelle un éditorial d’Al Akhbar, ce lundi 1er mai. «Quand un ministre de l’Enseignement supérieur affirme que la mo...

lundi 18 juin 2018

lundi 18 juin 2018 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région