En Afrique, quelle francophonie au XXI? siècle ?

ANALYSE. Face aux mutations que connaît l’Afrique, la francophonie peut-elle au-delà de Paris jouer un rôle plus affirmé en matière de justice sociale ?

Le 8 octobre, à Montpellier, la France et l’Afrique ont tenu un sommet dans la perspective de « réinventer » leur relation. La francophonie est l’un des domaines où l’impératif d’une refondation se fait clairement ressentir.

Rappelons que l’idée de la construction d’un espace francophone émerge au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et prend son essor après les indépendances des pays africains. Les chefs d'État, à l’instar du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui y voyait une communauté d’intérêts regroupant des peuples ayant conscience d’avoir en commun une langue et une culture francophones, en furent les principaux instigateurs.

La francophonie s’est constituée en réponse à la nécessité supposée de résister à l’omniprésence de l’anglais et de la culture anglo-saxonne et américaine.

Différentes structures générales (Organisation internationale de la Francophonie, OIF) et spécialisées (Agence universitaire de la francophonie, Association des maires francophones, Alliances françaises, etc.) ont été mises en place pour réaliser ce projet.

Un grand regroupement, mais des acteurs et des enjeux qui ne s’harmonisent pas

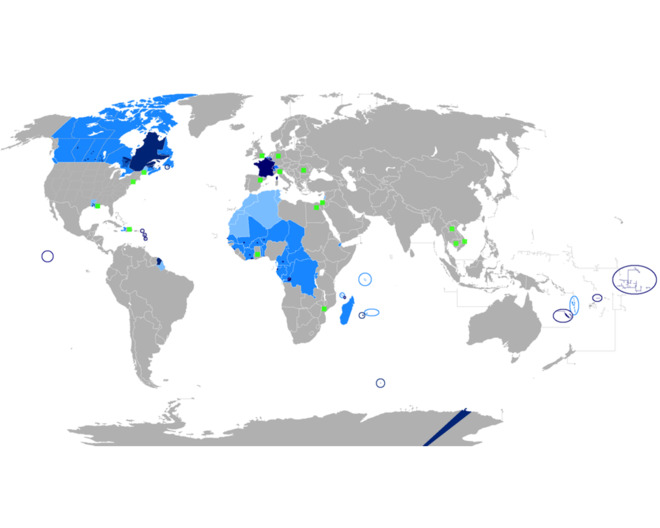

L’OIF regroupe 88 pays sur les cinq continents, ayant en commun l’usage du français à divers degrés. Dans certains, à l’instar de la France bien entendu, le français est la langue maternelle de la très grande majorité de la population. Dans d’autres pays, notamment africains, le français est souvent la langue officielle, c’est-à-dire celle employée par l’administration et l’école, sans nécessairement être la langue parlée au sein du foyer familial. Enfin, certains pays (par exemple l’Arménie, la Roumanie ou le Cambodge) font également partie de l’OIF, alors que le français n’y est pratiqué que par une minorité de la population, généralement du fait d’un héritage historique important.

Cette extension géographique du français – qui lui confère, avec l’anglais, le statut de langue mondiale – a été favorisée par des phénomènes historiques (notamment la colonisation) et en partie entretenue par la bipolarisation du monde issue de la guerre froide.

Aujourd’hui, la réalité et le devenir de l’espace francophone, ainsi que les missions que s’assigne l’OIF, suscitent bon nombre de questionnements.

Une francophonie qui ne concerne que les élites

La francophonie constitue pour la France un moyen de déployer son soft power, notamment en tant que levier diplomatique mondial. Mais qu’en est-il pour les autres membres de l’OIF, notamment les pays africains ?

Dans le cadre des pays africains, c’est essentiellement l’élite qui maîtrise le français – et cela, depuis la période coloniale. De même que l’accès au statut d’indigène évolué sous la colonisation, l’accès, de nos jours, à l’élite des pays africains se fait souvent, de nos jours, sur la base d’une instruction et de diplômes obtenus en français et/ou en France.

Les élites politiques ne semblent voir dans la francophonie qu’un moyen de conquête et de conservation du pouvoir d’État. Les sommets franco-africains qui réunissent les chefs d'État s’inscrivent dans cette logique. Il en va de même pour les autres élites, notamment universitaires.

Les peuples sont exclus des bénéfices de la francophonie et même la subissent, étant donné que le français constitue la langue de l’administration et de l’école.

L’Afrique, terre des luttes linguistiques à venir

Peut-on continuer à fonder l’espace francophone et son devenir sur la base de ces bénéfices individuels ?

Le nombre de francophones est estimé en 2018 à 300 millions à l’échelle mondiale, selon l’OIF. Ce chiffre passera à 700 millions en 2050 et à plus d’un milliard en 2065.

À cette date, parmi l’ensemble des locuteurs du français, 85 % seront en Afrique. L’Observatoire de la Francophonie estime, à cet égard, que la croissance démographique de l’Afrique subsaharienne va se répercuter sur l’équilibre des espaces linguistiques, contribuant à les recentrer sur ce continent. D’ailleurs, le plus gros contingent du Commonwealth, principal rival de la Francophonie, se trouve en Afrique et compte 2,4 milliards d’habitants.

À cette première donne s’ajoute la concurrence liée à l’arrivée, entre autres, de la Chine et du mandarin qu’elle diffuse dans sa stratégie de positionnement sur l’échiquier mondial. Le continent africain constitue une terre de prédilection pour cette extension, qui se met déjà en place via des politiques culturelles très offensives. Tout cela achève de placer l’Afrique au cœur des logiques de reconfiguration du monde.

Quelles perspectives pour l’espace francophone ?

Cette double situation nous conduit à nous interroger sur le devenir de l’espace francophone. La francophonie pourra-t-elle se limiter à promouvoir le français comme langue des élites en excluant les peuples ? Ceux-ci vont-ils se contenter de parler le français en étant exclus des bénéfices concrets ou en n’en retirant que de simples bénéfices de circonstance ? Que signifient les valeurs de démocratie promues par la francophonie si elles ne s’accompagnent pas d’accès à l’eau potable, aux soins, à l’éducation de qualité… en un mot au progrès politique, économique et social ?

Les pouvoirs politiques, notamment africains, pourront-ils maintenir encore longtemps les peuples dans la francophonie, qui n’est guère synonyme de prospérité pour ces derniers ? À l’évidence non, au vu des processus de reconfiguration des migrations à l’œuvre. Plusieurs études confirment ces tendances.

À cette première donne s’ajoute la concurrence liée à l’arrivée, entre autres, de la Chine et du mandarin qu’elle diffuse dans sa stratégie de positionnement sur l’échiquier mondial. Le continent africain constitue une terre de prédilection pour cette extension, qui se met déjà en place via des politiques culturelles très offensives. Tout cela achève de placer l’Afrique au cœur des logiques de reconfiguration du monde.

Quelles perspectives pour l’espace francophone ?

Cette double situation nous conduit à nous interroger sur le devenir de l’espace francophone. La francophonie pourra-t-elle se limiter à promouvoir le français comme langue des élites en excluant les peuples ? Ceux-ci vont-ils se contenter de parler le français en étant exclus des bénéfices concrets ou en n’en retirant que de simples bénéfices de circonstance ? Que signifient les valeurs de démocratie promues par la francophonie si elles ne s’accompagnent pas d’accès à l’eau potable, aux soins, à l’éducation de qualité… en un mot au progrès politique, économique et social ?

Les pouvoirs politiques, notamment africains, pourront-ils maintenir encore longtemps les peuples dans la francophonie, qui n’est guère synonyme de prospérité pour ces derniers ? À l’évidence non, au vu des processus de reconfiguration des migrations à l’œuvre. Plusieurs études confirment ces tendances.

Source web Par : le point

Les tags en relation

Les articles en relation

Trump va nommer David Malpass à la tête de la Banque mondiale (médias)

Le président américain Donald Trump envisage de nommer David Malpass, un critique de la Banque mondiale, à la tête de cette institution financière internat...

Diplômes français reconnus au Maroc : un modèle pour l’Afrique

Une dichotomie qui illustre un paradoxe régional : alors que la mobilité étudiante africaine vers la France a progressé de 17% en cinq ans, avec un bond de ...

Global Peace Index 2023 : Le Maroc recule de dix places dans l’indice de la paix dans le monde

Le Maroc a été classé 84e sur 163 pays dans l’indice mondial de la paix (Global Peace Index) pour l’année 2023, chutant ainsi de dix places en l’espac...

#AFRIQUE_CORRUPTION_TRANSPARENCY: Voici les pays les plus corrompus en Afrique en 2020, selon Transp

Pour l’année 2020 qui s’est récemment achevée, l’ONG Transparency International a publié son Indice de perception de la corruption. C’est sur la bas...

La mécanisation stimule le développement durable de l’Afrique

Soulager les agriculteurs d’un travail manuel souvent difficile L’agriculture est indispensable au développement de l’Afrique mais il est également f...

La diaspora à la source du Soft Power marocain

Le Maroc jouit depuis des siècles d’une place non négligeable dans le concert des Nations mondial. Sa position géographique, son histoire politique, sa cul...

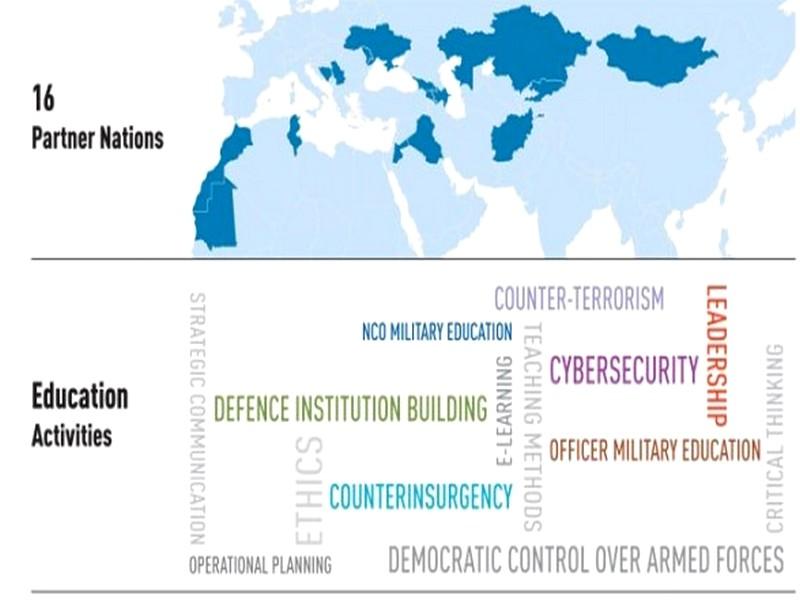

#MAROC_SAHARA_OTAN_CARTE: Après les États-Unis, l'OTAN adopte à son tour la carte complète du Ma

Le Maroc, qui a le statut d’allié majeur de l’OTAN, fait partie des 16 pays partenaires du programme de renforcement de l'enseignement de la défense (...

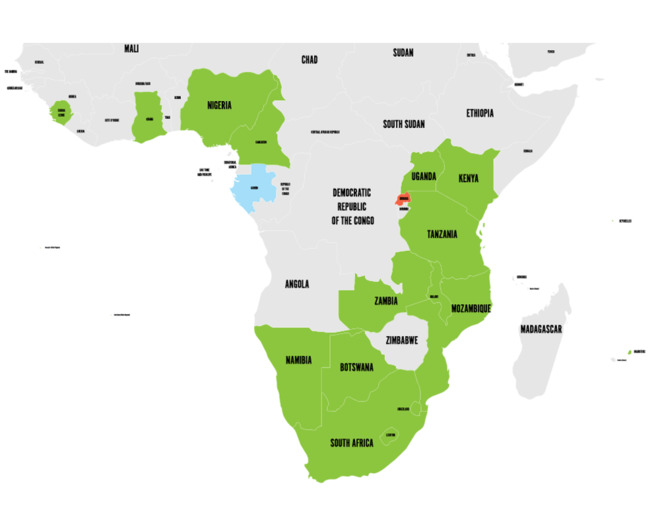

Le Maroc, un investisseur panafricain de poids (BAD)

Le Maroc s'est imposé comme un investisseur de poids en Afrique subsaharienne, en accélérant ses efforts dans ce sens ces quinze derrières années, a in...

Mediterrania Capital s’offre le quart du capital de Laprophan

Le tour de table du groupe pharmaceutique est sur le point d’accueillir un nouvel entrant. En effet, le fonds d’investissement Mediterrania Capital IV va pr...

Département d'Etat américain : Le Maroc pays "stable", “exportateur de sécurité” en Afrique

Le Royaume du Maroc, qui est un allié majeur des Etats-Unis hors OTAN, est un “partenaire stable, exportateur de sécurité” en Afrique subsaharienne, qui ...

Transition énergétique en Afrique: Le modèle du Maroc mis en avant à Washington

Le président du Conseil du commerce USA-Nigeria, Terence Mc Culley a mis en avant, à Washington, le modèle des énergies renouvelabs adopté par le Maroc et...

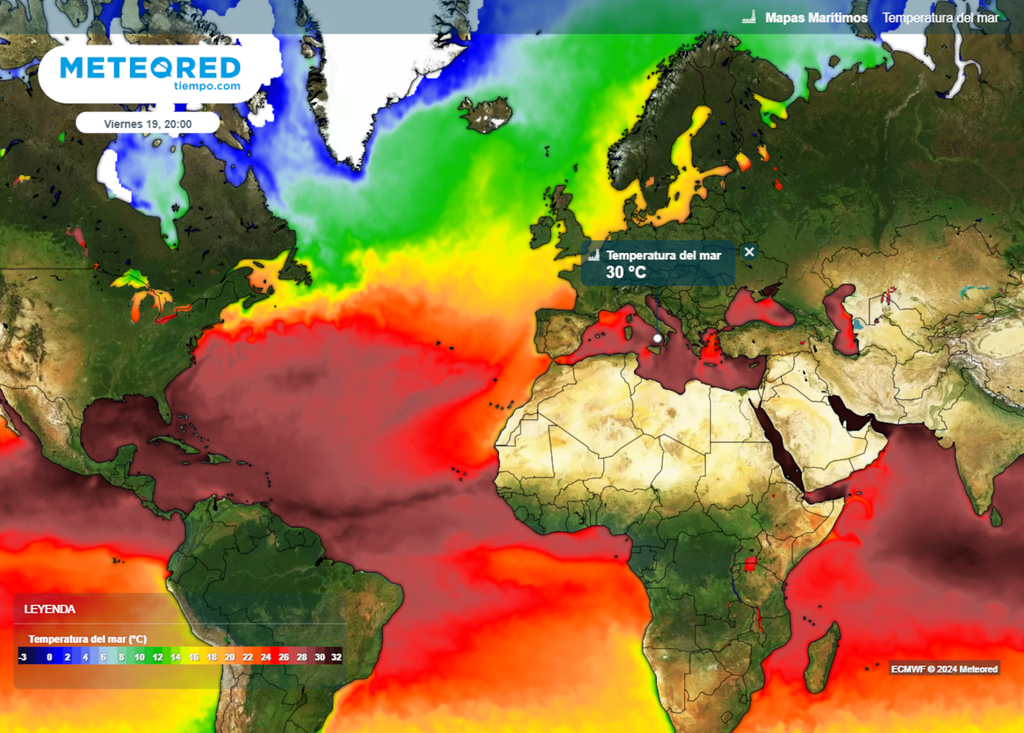

Un anneau de températures extrêmes s'étend à travers les mers et océans du monde et atteint les

Les températures océaniques entre les parallèles 35° et 45° se sont encore éloignées des valeurs normales, celles de la mer du Japon, de l'Atlantique...

mardi 7 décembre 2021

mardi 7 décembre 2021 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région