Graphique du GIEC en feu : quelle couleur après le violet ?

Le GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, a publié aujourd’hui son sixième rapport (rapport de synthèse AR6). Ce rapport rassemble les conclusions des six rapports précédents, depuis 2018. Cette synthèse donne un aperçu de la compréhension scientifique actuelle de la crise climatique : causes, conséquences et solutions pour y faire face. Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons nous pencher dans ce blog sur les conséquences d’une hausse des températures pour l’humanité.

Quelle est la définition d’un changement climatique dangereux ? Dangereux pour qui ? D’ici quelle année ? Quand les risques et les effets du changement climatique deviennent-ils intolérables ? Pour répondre à ces questions, les scientifiques du GIEC ont élaboré, dans leur troisième rapport, un graphique utilisant des codes couleurs qui illustrent leur évaluation globale de l’augmentation des risques et effets mondiaux du changement climatique en fonction de l’augmentation de la température. Ce graphique, intitulé « Motifs de préoccupation », a été rapidement renommé « Braises ardentes ». Il est plus connu sous ce nom là aujourd’hui. Le graphique répartit les différents risques liés au climat en cinq piliers, ou cinq « motifs de préoccupation » (RFC, pour « Reasons For Concern » en anglais), chacun mesurant différents aspects des risques climatiques ainsi regroupés.

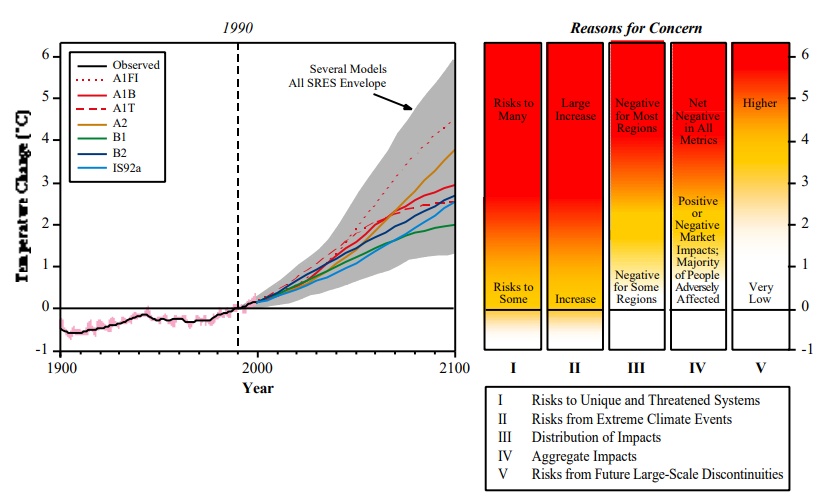

Le graphique des braises ardentes illustrant les cinq motifs de préoccupation tiré du troisième rapport d’évaluation du GIEC, en 2001 (source : GIEC 2001).

Ces cinq piliers sont définis comme suit :

RFC1 / Systèmes uniques menacés

Les risques pour les systèmes écologiques et humains tels que les récifs coralliens, l’Arctique et ses peuples autochtones, les glaciers de montagne et les zones de haute diversité biologique.

RFC2 / Phénomènes météorologiques extrêmes

Les effets sur la santé humaine, les moyens de subsistance, les biens et les écosystèmes des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les pluies torrentielles, la sécheresse et les incendies de forêt qu’elle provoque, ou les inondations côtières.

RFC3 / Distribution des effets

La répartition des risques/effets qui affecte de manière disproportionnée des groupes particuliers tels que les sociétés et systèmes socio-écologiques vulnérables, et notamment les personnes et communautés défavorisées des pays de tous les niveaux de développement, en raison de la distribution inégale des risques physiques liés au changement climatique, de l’exposition aux effets du changement climatique ou de la vulnérabilité face à ceux-ci.

RFC4 / Effets mondiaux cumulés

Les effets sur les systèmes socio-écologiques qui peuvent être agrégés pour donner une mesure unique telle que les dommages pécuniaires ou le nombre de vies touchées, d’espèces disparues ou d’écosystèmes dégradés à l’échelle mondiale.

RFC5 / Phénomènes uniques de grande ampleur

Les modifications relativement importantes, brusques et parfois irréversibles des systèmes causées par le réchauffement climatique, comme la désintégration des calottes glaciaires ou le ralentissement de la circulation thermohaline. On parle parfois de points de bascule ou de seuils critiques.

D’un rapport à l’autre…

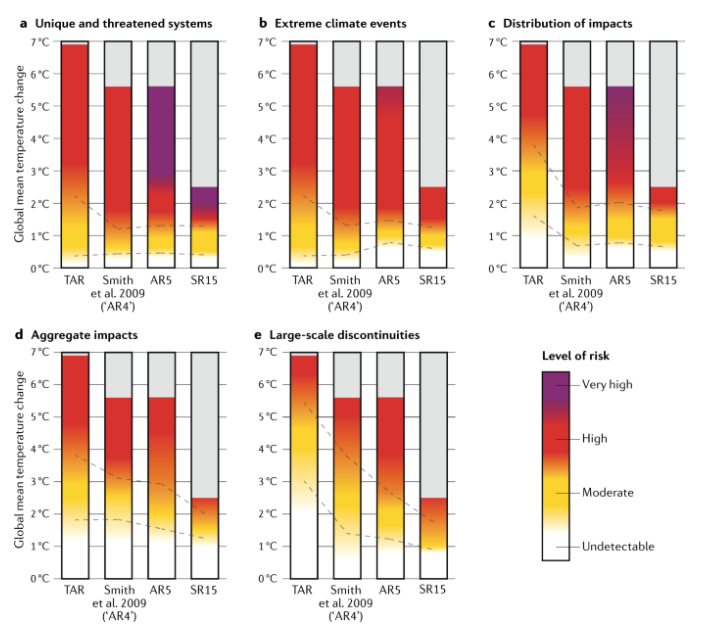

En 2001, lors de la première utilisation de cet outil, le GIEC a estimé qu’un réchauffement global de 2 °C n’entraînerait globalement que des risques assez modérés : le niveau de risque atteint ne serait élevé que pour les systèmes uniques menacés. Néanmoins, lorsqu’il a répété l’exercice huit ans plus tard (2009), le niveau de risque a été nettement revu à la hausse ! Une meilleure compréhension de la situation l’a convaincu qu’un réchauffement de 2 °C serait beaucoup plus dangereux qu’évalué initialement. En 2014, le GIEC a ajouté une toute nouvelle couleur au graphique, le violet. Cet ajout devait mieux illustrer l’aggravation des motifs de préoccupation.

En fait, dans chaque nouvelle version de son rapport, le GIEC estime que les risques et les effets du changement climatique sont accrus, et cela à des niveaux d’alerte plus précoces.

Ainsi, Zommers et coll. (2020) comparent l’évolution des piliers entre le troisième rapport d’évaluation (2001) et le rapport spécial SR15 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C (2018). On remarque d’une part l’arrivée du violet et d’autre part le fait que pour chacun des piliers, les risques passent du jaune (modérés) au rouge (élevés) à des températures plus basses.

Source : Zommers, Z., Marbaix, P., Fischlin, A. et coll. Burning embers: towards more transparent and robust climate-change risk assessments (« Les braises ardentes : des évaluations de plus en plus transparentes et fiables des risques liés aux changements climatiques »). Nat Rev Earth Environ 1, 516–529 (2020).

Le changement le plus frappant depuis le troisième rapport d’évaluation (2001) concerne le cinquième pilier (RFC5). En 2001, le GIEC estimait que les risques associés à des phénomènes uniques de grande ampleur (tels que l’effondrement des calottes glaciaires) seraient élevés si le réchauffement atteignait 5,5 °C environ. En 2018 (dans le rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C), son évaluation des risques a drastiquement changé. A la suite de nouvelles découvertes en sciences du climat, le GIEC estimait alors que ces risques seraient élevés pour un réchauffement de moins de 2 °C.

Cela s’expliquait entre autres par les nouvelles données probantes témoignant d’une perte de masse des calottes glaciaires lors de la dernière ère interglaciaire avec un réchauffement climatique moyen de 2 °C maximum par rapport à l’ère préindustrielle. À l’heure actuelle, les observations laissent à penser que la calotte glaciaire marine de l’Antarctique Ouest devient instable. Les nouvelles découvertes relatives au ralentissement de la circulation méridienne océanique dans l’Atlantique, à El Niño-oscillation australe et au rôle joué par l’océan Austral dans le cycle mondial du carbone ont également contribué à la découverte de risques accrus pour un réchauffement planétaire plus modéré.

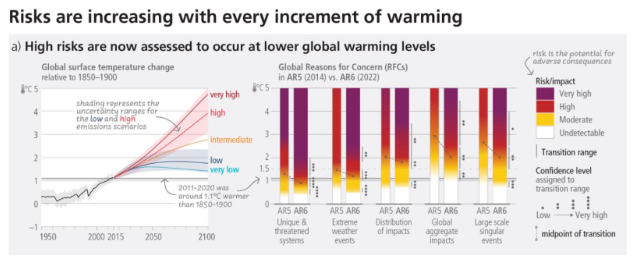

Que dit le 6e rapport d’évaluation à ce sujet ?

Le 6e rapport d’évaluation qui sort aujourd’hui comporte à son tour une version actualisée des “braises ardentes”. Et les nouvelles ne sont pas bonnes…

Par rapport aux rapports précédents (AR5 et SR15) :

– Les risques ont augmenté et atteignent un niveau élevé ou très élevé pour un réchauffement climatique moindre, pour les cinq motifs de préoccupation (RFC) ;

– La transition d’un risque élevé à un risque très élevé apparaît désormais pour les cinq RFC, contre seulement deux dans le 5e rapport d’évaluation (AR5) ;

– Les plages de transition sont déterminées avec un “niveau de confiance” plus élevé

De plus, en ce qui concerne le réchauffement de 1,5 °C, le 6e rapport d’évaluation (groupe de travail II) conclut que : « Limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C garantirait que les niveaux de risque restent modérés pour les RFC3, RFC4 et RFC5 (niveau de confiance moyen), mais avec un réchauffement de 1,5 °C, les risques pour le RFC2 seraient élevés et le RFC1 aurait largement entamé sa transition vers un risque très élevé (niveau de confiance élevé).”

Autrement dit :

– Dans l’ensemble, les risques et les effets du changement climatique deviennent élevés plus vite que prévu par le passé.

– Même un réchauffement de 1,5 °C n’est pas sans danger. Les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux écosystèmes uniques menacés seront déjà élevés ou en passe de devenir très élevés à ce stade.

Cela fait mal …très mal.

Des risques en passe de devenir élevés ou très élevés

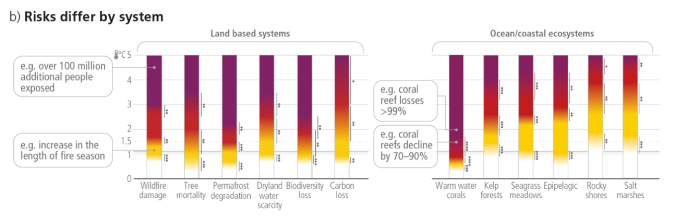

En outre, le GIEC utilise un code couleur pour évaluer les risques spécifiques pour des problèmes et systèmes précis. Par exemple, dans le cas des coraux d’eau chaude, nous sommes déjà en pleine transition vers la zone à haut risque à 1,1 °C, soit là où nous nous trouvons actuellement.

Comme l’a résumé sur Twitter un éminent scientifique du GIEC : « Les coraux sont pratiquement foutus ». Selon une récente étude, il n’existera pratiquement plus de refuges pour les récifs coralliens lorsque le réchauffement planétaire atteindra 1,5 °C.

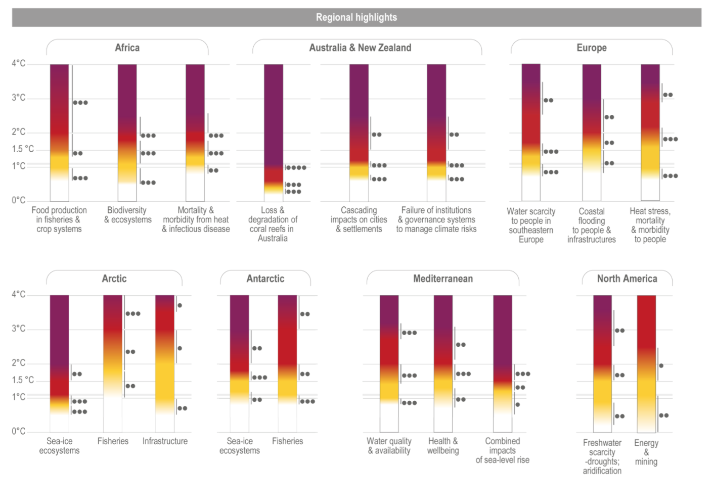

Si nous voulons protéger ce qui peut encore l’être de la vie marine, nous devons vraiment rester aussi loin des 2 °C que possible. Et l’avenir ne s’annonce pas rose pour les autres écosystèmes non plus. Quant aux piliers pour les différentes régions, les voici.

Que penser de tout cela ?

On n’en est plus aux braises ardentes, notre avenir s’est enflammé. Nous avons donc tout intérêt à nous assurer que nos gouvernements et toutes les industries, tous les investisseurs et les villes prennent très au sérieux cette limite de 1,5 °C.

Et comprenons bien les messages que les scientifiques tentent de faire passer en utilisant des couleurs de plus en plus sombres : c’est extrêmement sérieux. Nous franchissons les limites. Lorsque nous perdons des coraux, nous ne perdons pas que des coraux. Les récifs coralliens abritent plus du quart de toute la vie marine, ils fournissent aux communautés côtières des quatre coins du monde des aliments et des revenus et ils protègent les littoraux.

Prenez un instant pour digérer tout cela. Puis, transformez votre colère en action ! Partagez cela autour de vous, montrez que vous avez bien reçu le message et que vous êtes prêt·e à agir en vous appuyant sur la science.

Le 20 Mars 2023

Source web par : greenpeace

Les tags en relation

Les articles en relation

Mémoire de glace : à la découverte de vestiges exceptionnels libérés par la fonte des glaciers

Le chapeau en feutre trône au milieu de la vitrine. Déformé et partiellement déchiré, il semble avoir quitté la tête de sa propriétaire depuis des déce...

Environnement : les énergies fossiles en ligne de mire dès l’ouverture de la COP28 à Dubaï

La COP28 s’est ouverte jeudi à Dubaï sur des appels de ses organisateurs à ne plus éluder le débat sur les énergies fossiles, en attendant une première...

Stress hydrique : Le Maroc dans la zone rouge des pays les plus concernés par la sécheresse

Le Maroc figure parmi les pays les plus concernés par le stress hydrique à travers le monde, selon les données actualisées du World Resources Institute (WRI...

Le Maroc se Hisse au 9e Rang Mondial en Performance Climatique : Un Engagement Renforcé pour l'Aven

Le Maroc continue de consolider sa position parmi les leaders mondiaux en matière de lutte contre le changement climatique, en se classant au neuvième rang da...

« L’ÉCONOMIE AFRICAINE 2023 » : À REBOURS DES IDÉES REÇUES

L’Agence française de développement publie ce 19 janvier la quatrième édition de son ouvrage de référence « L’Économie africaine 2023 », aux éditi...

COP25 : l’engagement fort du Maroc en faveur de l’action pour le climat hautement salué

L’engagement fort du Maroc en faveur de l’action pour le climat a été hautement salué lors de la 25è Conférence des parties de la Convention-Cadre des ...

BERD : 211 millions d’euros de financements verts au Maroc en 2021

Représentant la moitié de l’investissement total de la Banque au Royaume Un prêt de 6 millions d’euros a été accordé à Lamatem, producteur marocai...

Climat : le Maroc et le PNUD renforcent le système MRV national

Le Maroc, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), lance un projet stratégique pour renforcer son système national de...

Une transformation majeure menace les écosystèmes de la Terre

Forêts, déserts, paysages et écosystèmes vitaux de la Terre risquent de subir une “transformation majeure” au cours du prochain siècle du fait du chang...

Ressources en eau Un atlas hydrologique du Maroc pour 2019

Cet atlas contiendra, entre autres, des cartes sur la distribution des précipitations et leur intensité, les bassins versants, le réseau de suivi de la quali...

Crise de l’eau au Maroc : rapport 2024, défis et solutions face au changement climatique

Un rapport de l’Observatoire mondial de l’eau, affilié au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, alerte sur la situation ...

Migration inhabituelle : Des rapaces africains repérés en Andalousie

Dans le sud de la péninsule ibérique, en Andalousie, l'observation de trois espèces de rapaces originaires d'Afrique ces derniers mois vient enrichir...

vendredi 31 mars 2023

vendredi 31 mars 2023 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région