Mémoire de glace : à la découverte de vestiges exceptionnels libérés par la fonte des glaciers

Le chapeau en feutre trône au milieu de la vitrine. Déformé et partiellement déchiré, il semble avoir quitté la tête de sa propriétaire depuis des décennies. Comme ces chaussures dépareillées et largement usées. Ou ce peigne en bois aux dents brisés. L'ensemble est pourtant dans un état exceptionnel au vu de son histoire.

C'est dans le glacier de Porchabella en Suisse que ces vestiges ont été retrouvés en 1988. Mais ils sont arrivés là bien avant, près de 300 ans plus tôt, lorsque leur propriétaire - une jeune femme âgé de 20 à 25 ans - a perdu la vie à 2.680 mètres d'altitude.

Que lui est-il arrivé ? On ne le saura jamais vraiment. On sait en revanche ce qu'il est advenu de sa dépouille et des objets qui l'accompagnaient. Pendant plusieurs siècles, ils sont restés piégés dans les profondeurs du glacier avant de refaire surface avec la fonte et d'être découverts par hasard.

Focus sur la "Mémoire de glace"

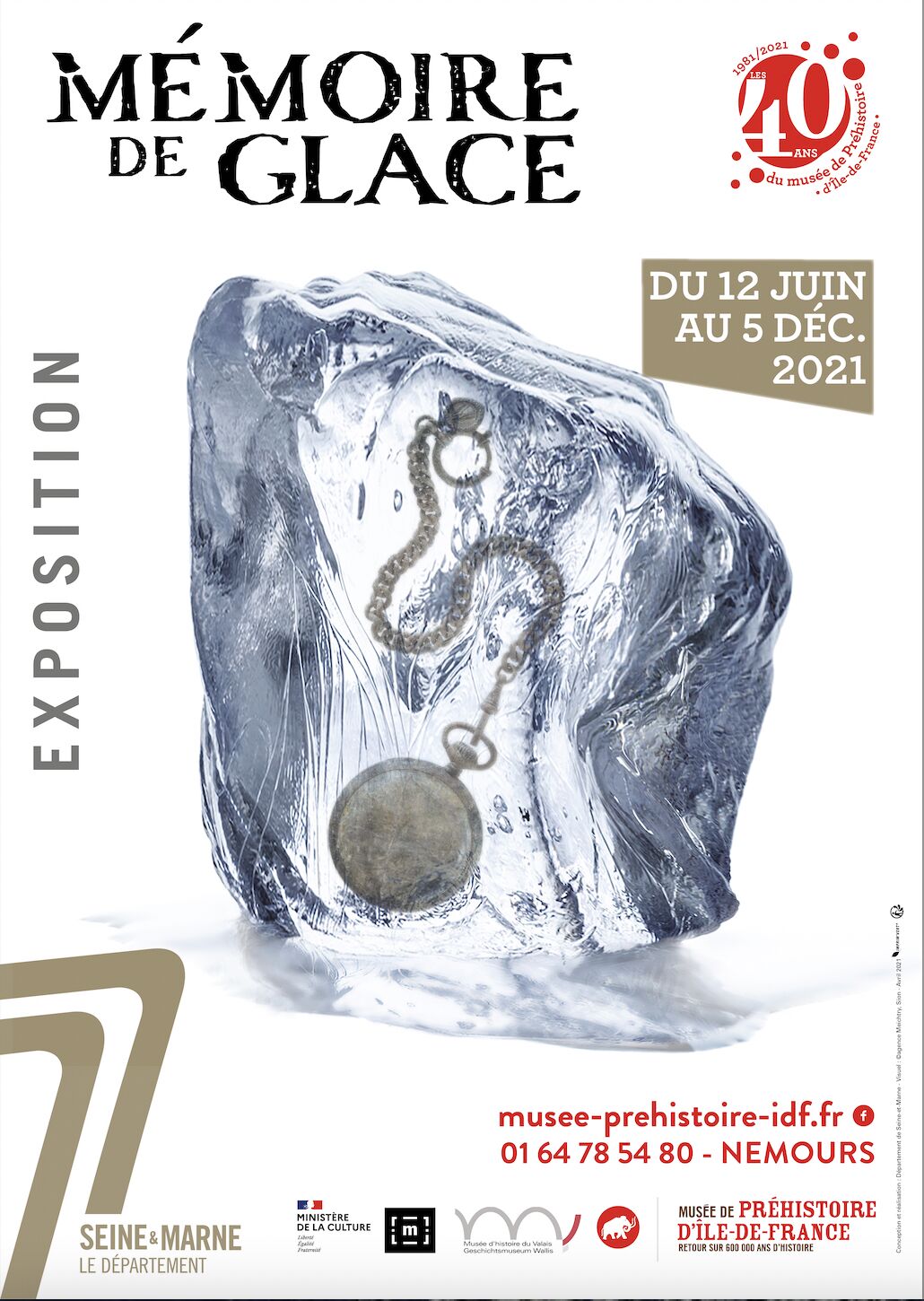

Ces objets sont au coeur de la nouvelle exposition temporaire qui a ouvert ses portes au musée de Préhistoire d'Ile-de-France de Nemours le 12 juin dernier. Intitulée "Mémoire de glace", elle met en lumière une discipline scientifique relativement récente et encore méconnue : l'archéologie glaciaire.

Car les restes de celle qu'on nomme la "bergère de Porchabella" ne sont pas les seuls à avoir émergé au cours des cinquante dernières années. Bien au contraire. Les découvertes sont même de plus en plus nombreuses alors que les glaciers alpins continuent de perdre du terrain à cause du réchauffement climatique.

Le chapeau en feutre de la "bergère de Porchabella" retrouvé en 1988 dans le glacier du même nom en Suisse. © Archäologischer Dienst Graubünden

C'est ici que l'archéologie glaciaire entre en jeu. Elle vise à collecter, préserver et étudier les vestiges qui refont surface après des décennies, des siècles voire des millénaires. Des objets voire des ossements dont la congélation a très souvent permis de les maintenir dans un état exceptionnel.

En témoigne Ötzi, le célèbre homme des glaces découvert par hasard dans les Alpes italiennes en septembre 1991. C'est d'ailleurs cet événement qui a permis à la discipline scientifique d'acquérir une reconnaissance planétaire et de mettre un coup de projecteur sur les trésors archéologiques "congelés".

150 objets, quatre personnages

L'exposition du musée de Nemours présente 150 de ces objets préhistoriques et historiques libérés par la fonte des glaciers alpins. Née trois ans plus tôt au Musée d'histoire du Valais en Suisse et légèrement adaptée, c'est la première fois qu'elle est présentée en France.

Le parcours emmène les visiteurs à la découverte de l'archéologie glaciaire mais aussi et surtout à la rencontre d'objets exceptionnels. A l'instar de ceux qui accompagnaient la "bergère de Porchabella" disparue aux alentours de 1690, peut-être en tombant dans une crevasse.

La jeune fille est l'un des quatre personnages dont l'exposition propose d'explorer l'histoire à travers les vestiges qui ont été retrouvés. Ces disparitions datent de différentes époques, du Néolithique jusqu'au XXe siècle, mais toutes étonnent par le caractère remarquable des objets exhumés des glaces.

Certains sont en bois, d'autres en cuir ou en laine. Des matériaux extrêmement fragiles qui ne résistent normalement pas bien aux affres du temps. Pour les archéologues, ils constituent ainsi des trouvailles précieuses qui en disent long sur leur propriétaire, leur identité et les routes empruntées autrefois.

Parmi les quatre personnages, figure aussi le "mercenaire de Théodule" dont le squelette et les affaires ont été retrouvées vers la fin des années 1980 sur un glacier proche du col du Théodule en Suisse, plus de 300 ans après sa mort. © Musées cantonaux du Valais, Sion. Photo : Michel Martinez

L'exposition donne à voir d'autres artéfacts plus mystérieux tels que cette sculpture anthropomorphe en bois datée de plus de 2.000 ans et dont on ignore la fonction. On y contemple aussi la plus ancienne découverte jamais réalisée : des monnaies romaines dénichées en 1895 par la gardienne d'un refuge sur un col suisse.

Sensibiliser pour préserver un patrimoine fragile

Si l'exposition invite ses visiteurs à voyager dans le temps à travers les objets présentés, elle vise aussi à sensibiliser à un sujet plus que jamais d'actualité. Les Alpes font partie des régions les plus touchées par le recul des glaciers lié au réchauffement climatique et le phénomène continue de s'accentuer.

Selon des estimations parues en 2018, les glaciers alpins auraient perdu en moyenne plus de vingt mètres d'épaisseur entre 1997 et 2017. Une autre étude a conclu que ces mêmes masses fondaient trois fois plus vite depuis 2003, avec une perte moyenne totale de 25% de leur superficie en 12 ans.

Ces constatations laissent planer un sombre avenir. D'ici 2060, la perte de surface glaciaire pourrait atteindre jusqu'à 80%, transformant les glaciers en simples lambeaux. Avec une telle fonte, il est probable que de multitudes de vestiges refassent surface au cours des prochaines décennies.

Exemple de l'évolution des glaciers avec ici le glacier du Trient en 1891 (en haut) et en 2010 (en bas). © Médiathèque Valais - Martigny, Oscar Nicollier, Coll. André Guex (1891)/Hilaire Dumoulin et Nicolas Crispini (2010).

Le problème est qu'"on ne peut pas mettre des archéologues sur tous les glaciers", souligne Pierre-Yves Nicot, conservateur du Département Préhistoire et Antiquité du Musée d'histoire du Valais. Aujourd'hui, la plupart des découvertes sont réalisées de façon fortuite par des randonneurs, des alpinistes ou des travailleurs.

Or, quand vous randonnez sur un glacier, pas évident de se rendre compte que le fragment de bois en apparence anodin sur lequel vous venez de marcher est en fait le carquois très bien préservé de l'arc d'un chasseur du Néolithique disparu depuis 5.000 ans.

C'est pourquoi l'objectif est aujourd'hui de sensibiliser le public à la nature de ces vestiges et à la préservation de ce patrimoine fragile. Car la fenêtre est courte pour récupérer les objets une fois ceux-ci exposés à l'air libre. Bon nombre pourraient d'ailleurs avoir été détruits sans même jamais avoir été retrouvés.

Alors que faire en cas de découverte ? "Avant tout, ne pas toucher !", explique Pierre-Yves Nicot. Le mieux est de "photographier les vestiges, d'enregistrer leur localisation, de marquer le lieu si nécessaire et de contacter ensuite les autorités" compétentes à savoir les Services régionaux de l'Archéologie de la DRAC et, en cas de restes humains, la Gendarmerie nationale.

Informatiques pratiques :

L'exposition Mémoire de glace est à découvrir du 12 juin au 5 décembre 2021 au musée de Préhistoire d'Ile-de-France de Nemours (77) qui célèbre cette année ses 40 ans. Une visite guidée virtuelle aura lieu le 18 juin. Des visites guidées gratuites sont aussi programmées les 19 et 20 juin à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie.

Le 18/06/2021

Source web Par : geo

Les tags en relation

Les articles en relation

Ça chauffe pour l’avion !

L’écoterrorisme est un néologisme qui désigne les menaces, les intimidations ou les actes de violence commis au nom de l’écologie. Sans doute le transpo...

Un millier de microbes, pour la plupart inconnus, détectés dans des glaciers : la crainte de pand�

968 espèces de micro-organismes ont été découvertes piégées dans la glace au Tibet. Mais avec le réchauffement climatique, ils pourraient se libérer... ...

Migration climatique au Maroc : vers une planification territoriale durable et inclusive

Face à l’accélération des changements climatiques, le monde connaît une hausse sans précédent des déplacements internes liés au climat. En 2022, plus ...

Sécheresse à Tafraout : barrage à sec et crise de l’eau au Maroc face au changement climatique

Au cœur des montagnes de Tafraout, un barrage presque à sec illustre de manière dramatique l’ampleur de la sécheresse au Maroc et les effets du réchauffe...

La Papouasie-Nouvelle-Guinée boycotte la COP29 : un coup de gueule contre l'inaction climatique mon

La Papouasie-Nouvelle-Guinée ne participera pas à la COP29, qualifiée de « perte de temps » par son ministre des Affaires étrangères, Justin Tkatchenko. ...

Lutte contre le réchauffement climatique Les maires des grandes villes de la planète se réunissen

«A Mexico, Paris et d'autres villes pionnières annonceront de nouvelles mesures de lutte contre la pollution de l'air», indique la maire de Paris, An...

Trophée Climat Souss-Massa 2025 : initiatives durables et transition énergétique au Maroc

La première édition du Trophée Climat Souss-Massa 2025, organisée à Agadir par la CGEM et ses partenaires institutionnels, a récompensé 15 acteurs régio...

62 % de la Planète est menacée de sécheresses qui dureraient plusieurs années d'ici 2100 !

Des chercheurs ont calculé la surface du monde qui subira des sécheresses longues de plusieurs années en fonction des différents scénarios du réchauffemen...

Empower New Energy investit 3,5 M$ dans une centrale solaire au Maroc

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec un investissement stratégique d’Empower New Energy. La société norvégienne, sp...

Le Maroc 3e mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique

Le Maroc vient d’être distingué au niveau international dans sa lutte contre le réchauffement climatique dans le dernier rapport de Germanwatch et le Clima...

COP25: adoption d’un accord appelant à une augmentation de l’ambition climatique en 2020

La 25è Conférence des parties de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP25) a clôturé, dimanche à Madrid au niveau des n...

Gestion de l’eau au Maroc : Entre évaporation massive et surexploitation, 22 milliards de mètres

Le Maroc, avec une pluviométrie annuelle estimée à 140 milliards de mètres cubes, fait face à des défis majeurs dans la gestion de ses ressources en eau. ...

mardi 22 juin 2021

mardi 22 juin 2021 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région