Aberrant ! Rien que dans le formel, plus de 3000 employés perdent la vie dans des accidents de travail chaque année

«La situation de la santé et de la sécurité au travail demeure inquiétante, voire alarmante au Maroc. Le nombre de travailleurs qui décèdent des suites d’un accident de travail est toujours en hausse et l’ensemble des mesures gouvernementales destinées à lutter contre ce fléau n’est pas encore opérationnel ou tarde à donner des résultats ». C’est ce qui ressort du dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la protection sociale au Maroc.

D’après ce document, les accidents de travail causent la mort de 3.000 personnes par an. Il précise également que d’après les statistiques du ministère de l’Emploi et de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), l’année 2017 a enregistré 41.304 cas contre 42.416 en 2016. Le Bureau international du travail a, pour sa part, affirmé que le risque d’accidents de travail au Maroc reste le plus élevé de la région du Maghreb et du Moyen-Orient. Le secteur du BTP concentrerait 10% des sinistres, suivi de l’agriculture, de l’industrie, des énergies et des mines.

Ces chiffres demeurent incomplets puisqu’ils n’incluent pas le secteur informel. Ceci d’autant plus qu’il n’existe pas de statistiques officielles relatives à la nature ou à la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un constat qui nous interpelle davantage depuis l’annonce en 2017 de la création d’un service destiné à répertorier tous les accidents professionnels et à établir une stratégie visant à atténuer l’ampleur du fléau, surtout dans les secteurs les plus exposés aux risques.

Ainsi est- il légitime de se poser des questions sur le sort qu’il faudrait réserver à l’analyse de la situation à partir du profil national marocain de la santé et de la sécurité au travail censé avoir été dressé en 2017. Il est également légitime de s’interroger sur le rôle de l’Institut national des conditions de vie au travail, chargé, entre autres, d’élaborer une stratégie nationale des risques professionnels et d’informer sur les dangers des pathologies professionnelles, lequel devait être réactivé.

Mais il n’y a pas que le rôle de cet institut qui doit être remis sur la table, le sort de la politique nationale portant sur la santé et la sécurité au travail annoncée par le ministère de tutelle en 2017 dans l’objectif de réduire l’impact des risques professionnels sur la santé des travailleurs force également l’interrogation. En fait, rien n’a filtré sur les actions diligentées en matière de santé et de sécurité au travail.

Le volet juridique mérite aussi le détour. En effet, aucune information n’a fuité concernant le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail dans les secteurs privé et public qui ambitionne de combler les lacunes constatées au niveau législatif et d’adapter la législation nationale aux normes internationales dans le domaine. Ce projet était censé fixer les principes généraux de base en matière de prévention des risques professionnels afin d’en limiter les dangers ainsi que les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs sur les lieux du travail. Ce projet semble encore en stand-by faute d’accord avec le ministère de la Fonction publique qui plaide pour deux lois séparées, l’une afférente au secteur public et l’autre au privé.

Une situation des plus dramatiques puisque l’évolution législative de notre pays, indique le rapport du CESE, n’a pas donné lieu à la généralisation des dispositifs de prévention des accidents du travail et a fragilisé les mécanismes de prévention des risques de maladies professionnelles. « Dans de nombreux cas, les entreprises préfèrent occulter les cas d’accidents du travail pour contenir le niveau de leur prime d’assurance. Les victimes de pareils accidents et des maladies professionnelles sont exposées, quasi systématiquement - alors même qu’elles sont en situation de vulnérabilité et que beaucoup d’entre elles sont démunies - à des procédures administratives et contentieuses longues, coûteuses et complexes qui les contraignent à accepter des indemnités non proportionnelles aux dommages qu’elles ont subis. L’économie générale des textes est paralysée par un conflit de logiques entre la reconnaissance des droits des victimes et la prévention des pratiques frauduleuses », indique le document. Et de poursuivre : « Alors que l’obligation de faire acheminer au tribunal les dossiers d’accidents par les autorités locales a été supprimée, il n’existe toujours pas de règles claires en matière de contenu du certificat médical et de différenciation des rôles dans la détermination des taux d’IPP (Indice d'incapacité permanente) entre le médecin traitant et le médecin conseil de la compagnie d’assurances. Les victimes d’accidents de travail et leurs ayants droit sont contraints à une « procédure de conciliation » avec la compagnie d’assurance de leur employeur lorsqu’il est assuré et parvenir avec elle à un accord sur des indemnités que l’assureur est supposé leur communiquer dans un délai de 60 jours après la guérison ou le décès ».

Les experts du CESE estiment, en outre, que le maintien des risques liés aux accidents du travail et des maladies professionnelles hors du champ de la protection sociale et leur gestion selon un modèle d’assurance privée basé sur la notion de responsabilité civile des employeurs est une anomalie par rapport aux principes de la Convention 102 de l’OIT et un facteur de blocage par rapport aux principes d’universalité, d’accessibilité et d’équité sans lesquels il n’est pas possible de garantir aux actifs marocains et à leurs ayants droit un système complet de sécurité sociale.

Publier le 13 Juillet 2018

Source web par : libe

Les tags en relation

Les articles en relation

DURABILITY AND TRANSVERSALITY OF WATER STRESS ON THE ECONOMY, AND THEREFORE ON TOURISM! CROSSROADS O

The European Commission has just released a report on the alarming level of drought in Mediterranean countries at the beginning of the year 2024. The Maghreb, p...

Le Roi Mohammed VI nomme le président du Conseil de la concurrence

Une décision très attendue par la communauté des affaires ainsi que par la communauté politique. Le Roi Mohammed VI a nommé ce samedi 17 novembre 2018, le ...

Rapport: le Maroc aura soif, voici pourquoi

Le conseil économique, social et environnemental vient de tirer la sonnette d’alarme à propos de la pénurie d’eau. Les ressources sont estimées à 650 m...

Monde rural : L’alerte du CESE

Evaluer les potentialités du monde rural pour en faire un moteur de développement, tel est le vœu du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qu...

Régime de retraite: les cotisations et contributions collectées en hausse

52,5 milliards de dirhams, c’est le total des montants collectés par les régimes de retraite en 2017, en termes de cotisations et de contributions, selon le...

Les régimes de retraite en danger

En 2018, les régimes de retraite ont collecté 50,5 milliards de dirhams de cotisations, soit 4,4% du PIB, pour 4,6 millions d’actifs cotisants représentant...

INPPLC / Interview avec Bachir Rachdi : « La corruption au Maroc n’est pas culturelle »

Nommé par le Souverain, en 2018, à la tête de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, Bachir Rachdi nou...

La richesse des nations et le capital immatériel: de quoi parle-t-on?

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) et Bank Al-Maghrib viennent de livrer une étude sur la "Richesse globale du Maroc entre 1999 et 2013. L...

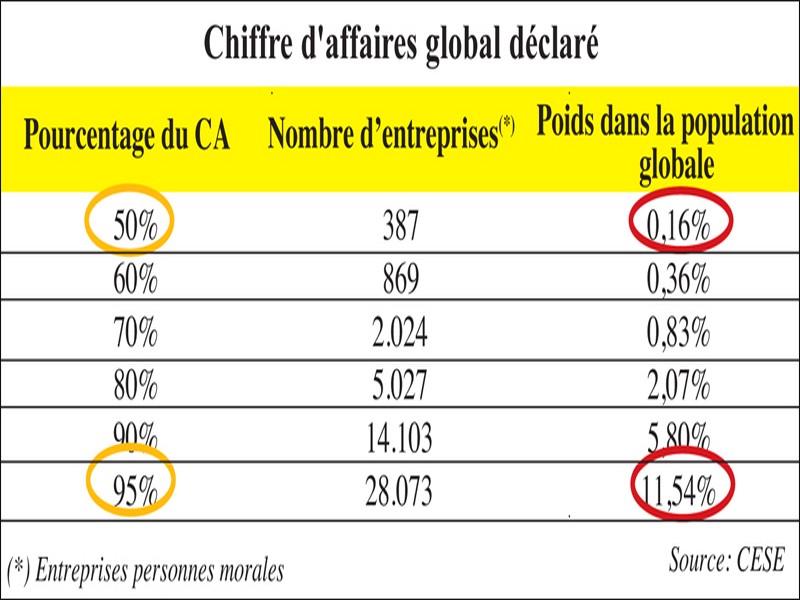

L'impôt trop concentré, selon le CESE

Une poignée de contribuables s'acquitte de l'IR et de l'IS Taxation du secteur agricole et rééquilibrage de l'IR par rapport aux professio...

Les terribles prévisions de la CIA: Guerres, pénuries et pirates

Driss Guerraoui est professeur à l’Université Mohammed V-Agdal de Rabat. Il a été conseiller auprès de trois Premiers ministres, El Youssoufi, Jettou et ...

Une richesse naturelle de 1.218,1 milliards de dirhams à fin 2013

Représentant une valeur de 36.526 dirhams par habitant La part de la richesse en céréales a connu un retrait revenant à 30% en 2013 contre 37% en 1999. C...

Maroc : les politiques sont morts, vive les technocrates !

Que le Maroc traverse une crise politique fait l'unanimité. Mais les remèdes à cette crise cristallisent les tensions entre la monarchie qui souhaite ré...

samedi 14 juillet 2018

samedi 14 juillet 2018 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région