La défaite des États-Unis en Afghanistan : un désastre annoncé

Pressés de quitter l’Afghanistan, les États-Unis ont fini par négocier avec les Taliban et marginaliser leurs alliés locaux. Pour beaucoup, considérer les Taliban comme un interlocuteur fiable ou dénigrer l’armée nationale afghane ressemble à un storytelling bien opportun à l'heure d'un départ précipité.

"Voilà ce qui arrive lorsque l’on se rend à une organisation terroriste." Avec ce jugement sans appel, le lieutenant général H. R. McMaster, un ancien conseillé à la Sécurité nationale de Donald Trump, ajoutait sa voix au torrent de critiques qui, depuis l’attentat à l’aéroport de Kaboul, vise la gestion de la crise afghane par Joe Biden.

Comme son prédécesseur, le président américain s’est engagé à mettre fin à ce qu’une grande partie de l’opinion et des médias américains appelle la "forever war", la guerre éternelle. Prévu pour s’achever le 31 août, le retrait américain se solde par une amère défaite.

Pour comprendre les raisons de l’échec américain en Afghanistan, France 24 revient sur les volte-face des administrations américaines successives et les idées fausses qu’elles ont distillées dans l’opinion publique américaine.

Les Taliban, un partenaire respectable

Les Taliban n’ont jamais été placés par l’administration américaine sur la liste des organisations terroristes établie par le département d’État. Seul le réseau Haqqani, lié à Al-Qaïda et faisant partie intégrante du haut commandement taliban, figure sur cette liste.

Les États-Unis ont ainsi pu entamer un dialogue avec les "étudiants en théologie", qui avaient choqué le monde entre 1996 et 2001 par leur volonté d’instaurer en Afghanistan un régime islamique tout droit sorti du Moyen Âge.

Depuis 2018 et la nomination du diplomate américain d’origine afghane Zalmay Khalilzad au poste d’envoyé spécial pour la réconciliation en Afghanistan, des contacts directs ont été établis entre Taliban et Américains, aboutissant à un accord signé le 29 février 2020 à Doha.

Depuis, les Taliban seraient devenus 2.0 en maîtrisant l’usage de l’anglais, de Twitter et en organisant des conférences de presse. Et pourtant leur discours n’a guère changé. Mettre fin à l’invasion américaine, célébrer la bravoure des moudjahidines tombés face à l’occupant étranger restent leurs maîtres mots.

Les nouveaux maîtres de Kaboul tentent de rassurer et promettent de "laisser les femmes travailler dans le respect des principes de l'islam". Un engagement plutôt flou pour un mouvement qui a toujours rejeté les principes de la démocratie à l’occidentale.

Les Taliban et Al-Qaïda, c’est fini

Pour justifier l’accord intervenu à Doha entre les ennemis d’hier, Mike Pompeo, le patron de la diplomatie américaine, avait estimé le 1er mars 2020 que, "pour la première fois, les Taliban affirment qu’ils sont prêts à rompre avec Al-Qaïda, leur allié historique. Lisez le document, les Taliban ont rompu".

En effet, l’accord de "paix" long de quatre pages mentionne que les Taliban "n’autoriseront pas ses membres ou d’autres individus et organisations à se servir du territoire afghan pour menacer la sécurité des États-Unis et de ses alliés".

Cependant, pour beaucoup d’experts, les liens entre Taliban et Al-Qaïda sont profonds, faisant de ces deux entités une seule famille. Selon un rapport fourni aux Nations unies, "les rapports entre Taliban, notamment le réseau Haqqani, et Al-Qïda sont fondés sur des liens d’amitié, un combat commun, une proximité idéologique et des mariages".

Le rapport note qu’Al-Qaïda "a réagi positivement à l’accord avec les États-Unis" et que plusieurs mouvements affiliés à l’organisation terroriste (AQMI, AQPA) ont salué la prise de Kaboul le 15 août, qu’ils qualifient de "victoire".

Si les Taliban prennent publiquement leurs distances avec Al-Qaïda, cette dernière estime que sa capacité à menacer les États-Unis dépend du contrôle des Taliban sur l’Afghanistan. Là encore, en dépit des assurances américaines, rien n’indique que les deux organisations ont véritablement rompu leurs liens historiques.

Les Taliban ne sont rien d’autre que des nationalistes afghans

Les Taliban ne sont plus les protecteurs du terrorisme international et se présentent désormais en résistants qui ne visent qu’à établir leur souveraineté sur l’Afghanistan.

Cependant, l'Atlantic Council, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales, estime lui que les Taliban afghans sont totalement inféodés aux services pakistanais et que ses commandants n’auraient pas survécu à l’opération antiterroriste américaine sans "le soutien considérable des services de renseignement pakistanais (ISI)".

Là encore, les Taliban proclament qu’ils sont indépendants vis-à-vis d’Islamabad alors que la plupart des spécialistes de la région estime qu’ils sont incapables de rompre avec leur "parrain" historique, surtout lorsqu’il s’agit de financements et de renseignements.

Par ailleurs, il est avéré que de nombreux combattants étrangers en provenance du Pakistan, de Tchétchénie, d’Ouzbékistan et d’autres pays d’Asie centrale ont gonflé les rangs des Taliban ces derniers mois.

Enfin, les négociateurs américains espéraient que les Taliban seraient en mesure d’expulser du pays le groupe État islamique (EI) au Khorasan. Un espoir démenti par l’attentat perpétré par la mouvance jihadiste à l’aéroport de Kaboul ce jeudi, au nez et à la barbe des Taliban.

Le porte-parole du Pentagone regrettait, au lendemain de l’attaque, que les Taliban aient procédé à des libérations massives de prisonniers après leur prise du pouvoir, dont celles d’individus liés à l’EI.

En finir avec la "guerre éternelle", coûte que coûte

Vingt ans de guerre en Afghanistan auront couté aux États-Unis 2 000 milliards de dollars et la vie de 2 400 soldats américains. Ces statistiques ont fini par installer l’idée que l’Afghanistan est une cause perdue. L’administration Trump, en confiant le dossier afghan à Zalmay Khalilzad, s’est résolue à retirer ses troupes au plus vite, dès 2018.

Joe Biden, même s’il est revenu sur de nombreuse mesures prises par son prédecesseur, n’a pas touché à l’accord de Doha (en dehors de la date du retrait définitif de l'armée américaine) et a confirmé à son poste, son architecte, Zalmay Khalilzad. Sa décision est aujourd’hui critiquée. Ryan Crocker, un ancien ambassadeur américain en Afghanistan nommé par l'administration Obama, critiquait dans les colonnes du New York Times "le manque de patience stratégique des États-Unis qui affaiblit (leurs) alliances, encourage (leurs) adversaires et augmente le risque sécuritaire sur (leur) territoire".

L’armée et le gouvernement afghans ne sont pas dignes de confiance

"Les soldats américains ne peuvent pas et ne doivent pas combattre et mourir dans une guerre que les forces afghanes elles-mêmes ne veulent pas mener." C’est ce que Joe Biden a déclaré au lendemain de la chute de Kaboul, estimant que la victoire des Taliban était la conséquence du refus de l’armée afghane (entraînée et financée par les États-Unis) de se battre, de la fuite de son président à l’étranger et d’une corruption endémique.

Dénigrer le gouvernement afghan, démocratiquement élu, qui ne fut pourtant pas invité à la table des négociations avec les Taliban à Doha par l'administration Trump, a choqué bien des observateurs. Défendre la démocratie et ses valeurs, la priorité de Joe Biden en matière de politique étrangère, est semble-t-il passé au second plan pour achever le retrait américain d’Afghanistan au plus vite.

Et que dire du moral de l’armée afghane, qui, dans les semaines qui ont précédé la chute de Kaboul, a perdu bien des soldats dans les combats contre les Taliban. Le 6 juillet, l’armée américaine quittait en catimini la base aérienne de Bagram, en pleine nuit, sans en informer l’armée afghane. Pour le journaliste Bilal Sarwary, le message adressé aux élites du pays était clair : "L’Amérique vous abandonne, les Taliban arrivent."

"Toute bataille se gagne avant même d’être engagée." Cette maxime de Sun Tzu, issue du fameux ouvrage "L’Art de la guerre", n’a visiblement pas guidé les États-Unis, trop pressés de se retirer d’un pays où ils n'avaient plus d’intérêts stratégiques.

Le 31 août 2021

Source web Par : france24

Les tags en relation

Les articles en relation

Marocanité du Sahara : L’ambassadeur US en Israël promet d’accélérer l’opérationnalisatio

La reconnaissance par l’administration Trump de la marocanité du Sahara entre dans sa deuxième année. Une décision que le président Joe Biden n’a pas a...

L'Iran a dévoilé un missile de nouvelle génération

L'Iran a dévoilé lundi un missile balistique de nouvelle génération, présenté comme "agile, furtif, tactique et à guidage de précision". Le minis...

Mort de Souleimani : Le Pentagone annule l’«African Sea Lion 2020» prévu le 8 janvier à Agadir

L’exercice naval maroco-américain, «African Sea Lion 2020» était prévu pour le 8 janvier à Agadir. A cet effet, le Bataan Amphibious Ready Group (ARG), ...

Le monde perdu du Brexit

Lorsque l'électorat britannique a décidé, il y a près de trois ans, de quitter l'Europe, le monde était très différent de ce qu'il est aujour...

Drones, missiles, cyberguerre, forces spéciales, détails de la coopération militaire entre le Mar

La visite officielle au Maroc du lieutenant-général Aviv Kohavi, Chef de l’armée israélienne, a été abondamment relayée par la presse mondiale et comme...

A peine investi, Trump est assigné en justice pour ses conflits d’intérêts

Trois jours seulement après l’investiture du 45e président des États-Unis, un groupe d’éminents juristes de Washington assigne Donald Trump en justice p...

Conseil de la paix de Trump : un siege permanent a 1 milliard de dollars selon Bloomberg

Selon Bloomberg, le président américain Donald Trump conditionne l’accès à un siège permanent au sein de son nouveau « Conseil de la paix » à une cont...

Croissance Mondiale : Le Scénario Du Trou D’air De Plus En Plus Plausible

Les chaleurs estivales exposent toujours le vacancier imprudent au coup de soleil. Mais vendredi 10 août dernier, c’est une énorme insolation dont la Turqui...

#MAROC_ISRAEL_SAHARA_MAROCAIN: SAHARA CONTRE LA RECONNAISSANCE D’ISRAËL : LE TROC IMAGINAIR

Hassan II recevant le Premier ministre israélien à Ifrane le 24 juillet 1986 Combien de chefs d’Etat, d’Emirs, de vice-présidents et de Premiers minis...

Etats Unis : nouveau tour de vis contre les immigrants

Une nouvelle mesure annoncée par l’administration Trump suscite l’inquiétude des immigrés aux Etas Unis. En effet, les autorités envisagent de restreind...

États-Unis : Joe Biden visé par une enquête de destitution

Les Républicains accusent Joe Biden d’avoir facilité les affaires douteuses de son fils en Chine et en Ukraine, lorsqu’il était vice-président de Barack...

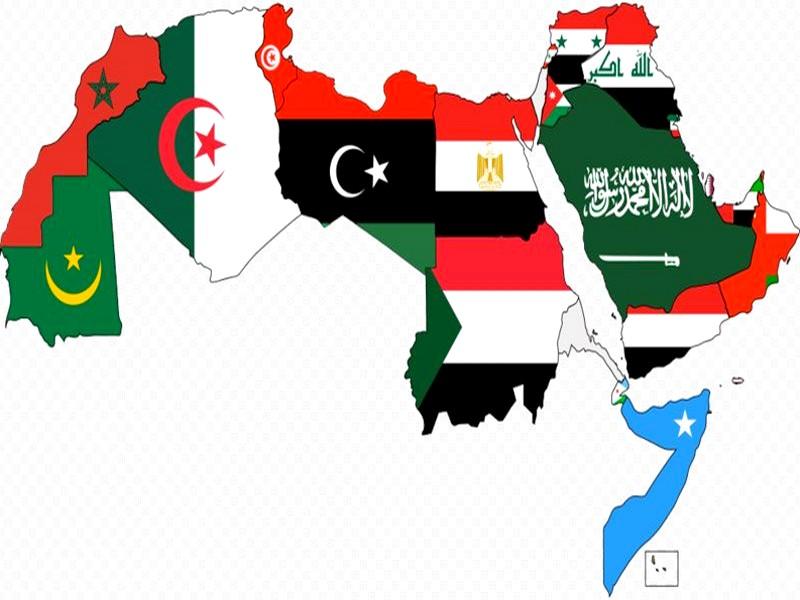

L’unité arabe existe-t-elle encore?

Historiquement, la tâche consistant à promouvoir le multilatéralisme au Moyen-Orient a longtemps incombé à deux institutions: d’une part la Ligue des Eta...

mercredi 1 septembre 2021

mercredi 1 septembre 2021 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région