« Le roi est bon, la classe politique est mauvaise », un mythe à bout de souffle ?

À la 18ème année du règne de Mohammed VI, la cause est entendue : les partis politiques sont responsables de la crise politique que traverse le Maroc, parce qu’ils sont faibles. Ils ne sont plus en mesure d’assurer la fonction de corps intermédiaire entre la population et les institutions. Leur capacité à encadrer la participation politique des citoyens, puis à l’exprimer dans les institutions élues est en panne. Le Hirak en témoigne depuis presque un an, dans une région où le parti dominant les élections locales n’a jamais pu se constituer en interlocuteur légitime de la population locale. Ce constat est partagé par beaucoup, parce qu’il porte le sceau du sens commun.

Pourtant, ce constat n’est pas nouveau. La contribution de Mounia Bennani-Chraïbi a d’abord le mérite d’énoncer la genèse de « la crise des partis » et de rappeler sa trajectoire chez différents auteurs et disciplines, historiens, politistes et anthropologues. Cette réflexion préalable permet de lever le voile sur les dynamiques qui travaillent aujourd’hui la scène politique marocaine, et qui sont le plus souvent occultées par le discours dominant.

Que nous apprennent-ils sur la « crise des partis » ? Tout d’abord que dans notre roman national, le parti politique défaillant est un personnage ancien. Il apparaît dès que le Palais s’est imposé en acteur dominant du jeu politique, au détriment des partis du Mouvement national. Pendant une trentaine d’années de plomb, répression, cooptation et fragmentation ont désamorcé le champ partisan en le terrassant. Comme elle le rappelle, les partis « administratifs » ont toujours été créés pour « combler le vide politique », « représenter la majorité silencieuse », attirer les « plus compétents » et mettre efficacement en œuvre « les Hautes orientations royales ».

Aujourd’hui, les élections sont devenues régulières, relativement transparentes et compétitives. Mais ces élections sont encadrées par une ingénierie qui interdit l’émergence d’une majorité parlementaire, et condamne les partis à des coalitions incohérentes. La Monarchie dispose de larges prérogatives, mais sans être soumise à la reddition des comptes. Le multipartisme est mis en avant, mais une partie de l’opposition n’a accès ni à la scène électorale ni aux médias officiels. Ce portrait est sommairement celui d’un autoritarisme électoral, forme de régime politique dont le Maroc est devenu un archétype depuis l’alternance de 1998.

Que nous apprend la littérature académique à ce sujet ? Qu’en substance, la fonction d’un parti politique dans un régime d’autoritarisme électoral est d’être « faible » et « défaillant ». Il sert moins à encadrer, mobiliser et gouverner, qu’à assurer un partage des ressources et des fonctions, « crédibiliser les politiques publiques, donner des signaux aux investisseurs et acteurs internationaux et, surtout, diffuser la responsabilité en cas d’échec ». De ce point de vue, les partis politiques marocains remplissent bien leur rôle. 5% des sièges à la Chambre suffisent à la présider, bloquer un gouvernement et finir par le rejoindre. L’ennui est que ce sont les électeurs qui renâclent.

La crise est donc moins dans les partis, que dans la nature des revendications dirigées vers le pouvoir. Dans le discours, la déflexion de la responsabilité vers les partis ne convainc plus. À El Hoceima, la crise n’a jamais été pour ou contre le PAM, elle a été sans lui. Trop faible, un parti devient inutile. Trop puissant, il rompt l’équilibre de cartel des partis et se montre menaçant pour le Palais. Se focaliser sur la faiblesse des partis revient à occulter la critique du système dont elle est le résultat logique.

Sans être exhaustive, cette analyse permet cependant de réaffirmer la nature institutionnelle du débat. Faut-il que les partis soient faibles pour que la Monarchie soit forte ? L’incapacité ou le refus de débattre de cet enjeu, celui d’un acteur dominant qui perpétue sa domination en la justifiant par la faiblesse du personnel politique, explique le brouillard où se perdent toutes les tentatives de réforme. Ce dilemme coûte cher au pays, puisqu’il ne permet ni la confiance dans les institutions publiques, ni des résultats socio-économiques probants.

En sortir nécessite effectivement l’application pleine et entière des principes constitutionnels, au premier rang desquels la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. Les travaux de Tafra sur les élections législatives marocaines démontrent que le mode de scrutin et les modalités du découpage électoral interdisent l’existence d’une majorité parlementaire cohérente. Or, c’est précisément l’une des conditions à l’exercice de la responsabilité. Ce principe simple est occulté par l’ingénierie électorale, qui fait du Parlement une institution désordonnée et condamnée à l’inefficacité, où les coalitions pléthoriques et hétérogènes sont le meilleur moyen de brouiller la responsabilité de chacun de ses membres.

Le discours royal du 29 juillet fait de la reddition des comptes la pierre angulaire de la mise en œuvre de la Constitution. Mais il nécessite une initiative que personne ne semble aujourd’hui prêt à assumer : rouvrir les débats constitutionnels de 2011, dont la fugacité hypothèque aujourd’hui la mise en œuvre des principes édictés. L’État dispose aujourd’hui d’un exécutif bicéphale. Son chef, drapé de sa légitimité religieuse, préside le Conseil des ministres et dispose de domaines réservés. Il définit les « orientations stratégiques », pourvoit par dahir aux plus hautes fonctions civiles et militaires, nomme et renvoie les ministres. Ce qui reste au Chef du gouvernement, ce « primus inter pares » des élus, justifie-t-il la reddition des comptes ou la rend-il au moins crédible ? Car pour rendre des comptes, encore faut-il en être pleinement responsable. Tel est le contre-récit qui se développe, des manifestations de 2011 à celles du Rif.

« Le roi est bon, la classe politique est mauvaise », un mythe à bout de souffle ?

À la suite du discours du trône du 29 juillet 2017, les commentateurs sont unanimes : l’offensive de Mohammed VI contre les partis politiques est plus violente que jamais. Pourtant, au Maroc, la « crise », la « faiblesse », et le « dysfonctionnement » des partis sont une vieille antienne. Après la disparition de Hassan II, le refrain s’est enrichi de nouvelles tonalités, tout en s’insinuant dans les discours tenus par un large éventail d’énonciateurs : les citoyens ordinaires, les médias, les acteurs de la « société civile », les organisations internationales, des représentants de différents partis, le roi et même un ensemble de chercheurs. Ce quasi-consensus dans le diagnostic de « l’homme malade » se prolonge dans l’identification des symptômes, mais les avis divergent quant aux sources du mal et aux remèdes.

Une dissonance cependant. La circulation des savoirs est telle que les discours politiques sont souvent informés par une hybridation de sens commun et de discours savants recyclés. En retour, des analyses s’apparentent à des tentatives de légitimation du politique par le savant. Pour tenter de démêler l’écheveau, il importe de distinguer les niveaux d’analyse. Au premier plan, le récit officiel sur les partis politiques marocains est un dispositif de légitimation et de délégitimation, qui s’inscrit dans une historicité. Sur un deuxième plan, des cadrages académiques ont marqué l’étude de la vie partisane, avant d’être réappropriés dans le débat public. À partir de là, une hypothèse sera examinée : le mélange des genres et l’hypertrophie des discours de stigmatisation des partis politiques conduisent à occulter les dynamiques en œuvre. D’une part, les partis politiques établis ont déployé de fortes capacités d’adaptation. D’autre part, l’arène protestataire s’est étendue et les challengers ont accumulé des apprentissages au point de concéder volontiers que « la classe politique est mauvaise », mais pour mieux mettre le « bon roi » au pied du mur.

« Le roi est bon, la classe politique est mauvaise » : un vieux refrain

Sous le règne de Hassan II, la disqualification des partis politiques, issus du Mouvement national, est monnaie courante. Et, à chaque fois qu’un proche du Palais s’est lancé dans la création d’un parti « administratif », il a été question de représenter « la majorité silencieuse », de combler le « vide politique », de mobiliser les acteurs les plus « compétents » pour exécuter les « orientations royales », etc.

Après l’avènement de Mohammed VI, la formulation prédominante sous Hassan II, « le roi est bon, son entourage est mauvais », a laissé place à l’énoncé : « le roi est bon, la classe politique est mauvaise ». Vilipender les partis politiques, « tous pourris », est constitué en pièce majeure du dispositif de légitimation de la monarchie. Comme si la mise en scène d’un roi proche du peuple, efficient, à l’origine de toutes les réalisations positives de l’exécutif ne pouvait se matérialiser qu’au travers du miroir inversé de « la classe politique », un bouc émissaire quasi consentant.

En position de surplomb, le roi s’est érigé en « prince éclairé » au chevet de « l’homme malade », et ses discours sont devenus la caisse de résonance des dénonciations et des injonctions tous azimuts qui ciblent les partis politiques : « corruption », « nomadisme », « incompétence », « balkanisation », absence de démocratie interne et d’ancrage dans la société, etc. Dans ses messages à la nation, Mohammed VI donne régulièrement des « orientations » aux partis politiques, les incite à se « réhabiliter », les somme de prendre « leurs responsabilités », de devenir des « écoles de la démocratie », de se mettre « en phase avec leur époque », etc. Il lui arrive même de prescrire des remèdes (la loi sur les partis de 2006).

Des acteurs de la société civile joignent leurs efforts à cette entreprise de « mise à niveau », relayée par des programmes internationaux de promotion de la démocratie. Néanmoins, des évaluations de ces politiques ont relevé des effets non intentionnels : plutôt que d’inciter à la démocratie, ces programmes tendent à consolider l’autoritarisme : ils développent les capacités des bénéficiaires, contribuent à les institutionnaliser, sans affecter leur fonctionnement interne ou leurs relations avec la société (Bolleyer, Storm, 2010 ; Khakee, 2017). En outre, comme le souligne Mohammed Sassi (2015), des aspects de la loi sur les partis qui sont supposés inciter à la démocratisation (représentation des femmes, des jeunes, régularité des congrès, etc.) sont souvent détournés.

En somme, les succès rencontrés par le récit de disqualification des partis politiques sont largement tributaires des usages multiples auxquels celui-ci peut se prêter dans une sphère politique au croisement du national et du transnational. Bien davantage, ce discours dominant puise des munitions dans un ensemble d’analyses académiques.

Déclinaisons académiques sur la « crise » et la « faiblesse » des partis

La récurrence de la thématique de la faiblesse des partis politiques est liée au tropisme exercé par le Parti communiste d’antan (Fretel, Lefebvre, 2008). Pour rappel, c’est à l’aune de cet étalon que Maurice Duverger a conceptualisé la fameuse opposition entre le « parti de masses » et le « parti de cadres » (Duverger, 1976). Dès lors, qualifier des partis comme « faibles » revient souvent à souligner cinq « défauts » : un « déficit » organisationnel, une « déficience » idéologique, une « absence » de militants dévoués et disciplinés, une « faible » capacité de mobilisation des masses à travers l’ensemble du territoire national, un « manque » d’autonomie financière. Un tel cadrage a d’autant plus aisément traversé les frontières que le « dysfonctionnement » des partis politiques est associé à l’une des caractéristiques majeures des autoritarismes pluripartisans, et ce, quelle que soit la perspective théorique privilégiée. Dans le cas du Maroc, les approches culturaliste, sociohistorique, et néo-institutionnaliste sont prédominantes.

Les partis politiques : une façade pour les confréries et les tribus ?

Dans un ouvrage de référence, Robert Rezette relève l’un des paradoxes des partis politiques marocains sous le Protectorat. Bien que les nationalistes marocains se soient fortement opposés au phénomène confrérique sur les plans doctrinal, spirituel et politique, leur modèle organisationnel en était imprégné. D’après plusieurs témoignages, des emprunts intentionnels visaient à étendre le spectre de la mobilisation. Ainsi, dans les zones rurales, Allal Fassi était assimilé à un cheikh, son parti à une nouvelle confrérie et ses partisans étaient surnommés les Allaliyyin (Rezette, 1955). Néanmoins, le modèle d’autorité était différent : comme l’a rappelé Abdellah Hammoudi (2001), Allal Fassi s’opposait aux « formes de soumission abjectes » et décourageait le baisemain.

Cependant, d’après l’anthropologue marocain, l’autoritarisme politique arabe et le consentement qu’il rencontre puisent leurs sources dans des schèmes culturels retravaillés : les traits essentiels de la relation du maître et du disciple se retrouveraient à la fois dans la sphère de l’initiation mystique et dans les relations de domination. Cette grille de lecture a rencontré un immense succès ; des intellectuels de gauche s’en réclament régulièrement pour dénoncer les dysfonctionnements de leurs (ex) partis. Il en a été de même pour une autre thèse qui a durablement marqué l’analyse de la vie partisane marocaine.

Au début des années 1970, John Waterbury affirme que la survie de la monarchie résulte avant tout de l’utilisation défensive du pouvoir politique et de sa préservation au prix de la division d’une élite restreinte : la « vie politique au Maroc consiste […] dans une fronde permanente entre les unités politiques, dans une atmosphère de crise et de tension qui contribue en fait à maintenir l’équilibre de la société et à le restaurer le cas échéant » (Waterbury, 1975, p. 24). Postulant une continuité au niveau de la culture politique, le politiste américain considérait que le comportement politique du roi et des élites demeurait imprégné par les traditions du Makhzen et du tribalisme en dépit des bouleversements sociaux provoqués par le Protectorat. Selon cette perspective, le fonctionnement clientélaire de la scène politique marocaine expliquerait la précarité des alliances, l’absence de cohérence des actes et des coalitions avec l’idéologie proclamée, et la constitution de cette sphère en lieu de cooptation des élites politiques.

Dans le prolongement des lectures outrancières de ces travaux, la faiblesse des partis et la crise du politique seraient inscrites dans l’ADN culturel des Marocains. Deux écueils sont régulièrement relevés. Implicitement, la culture est assimilée à un corpus figé, stable dans le temps et clos sur lui-même. En outre, lui accorder un poids sur le cours de l’histoire, plus déterminant que les autres facteurs, biaise l’analyse des transformations sociales et politiques.

La « faiblesse » des partis : un effet des modalités de colonisation et de décolonisation ?

Dans une perspective sociohistorique, Maâti Monjib (1996) et Michele Penner Angrist (2006) ont mis l’accent sur des bifurcations historiques fondatrices. D’après l’historien marocain, l’expérience coloniale était trop superficielle et trop courte au Maroc pour en transformer les structures sociales et politiques. Selon la chercheuse américaine, la politique coloniale mise en œuvre au Maroc et les modalités d’accession du royaume à l’indépendance ont préservé les élites traditionnelles ; elles n’ont abouti ni à la création d’un régime « fondateur » comme en Algérie ni à l’affirmation d’un mouvement de libération hégémonique (à l’instar du Front de libération nationale).

De ce point de vue, la principale particularité du Maroc résiderait dans la configuration sociopolitique dégagée pendant le processus de décolonisation. La monarchie n’a pas été abolie et il n’y a pas eu de guerre de libération permettant à un seul acteur d’unifier les rangs, d’absorber ou d’éliminer les rivaux potentiels, d’imposer son hégémonie et d’édicter les règles du jeu (avant de se constituer en parti unique). À partir de là, les chercheurs sont unanimes : l’instauration du pluripartisme par la monarchie marocaine a eu pour principal objectif de contrecarrer les aspirations hégémonistes du Mouvement national. Le Palais n’est pas parvenu à se doter d’un parti capable d’encadrer efficacement l’ensemble de ses clients, de manière à contrebalancer les capacités de mobilisation électorale de ses challengers. Dès lors, la monarchie a fini par opter pour une stratégie de fragmentation de ses adversaires comme de ses alliés, en recourant aussi bien à la répression qu’à la cooptation.

Au regard de ces lectures, l’affaiblissement des partis politiques marocains s’enracine dans une historicité et résulte avant tout de la confrontation du Palais et du Mouvement national. Pour autant, il faut se garder de considérer que le « triomphe » de la monarchie est inscrit dans ses gènes ou que tout a été joué pendant le tournant de la décolonisation.

La « faiblesse » des partis : une caractéristique intrinsèque de l’autoritarisme « électoral » ?

D’après un ensemble de travaux, l’existence de partis faibles, fragmentés et plus ou moins clientélisés est une caractéristique majeure de l’autoritarisme « électoral ». Depuis 1998, le Maroc est un archétype de cette variante de pluralisme limité. D’une part, ce régime se particularise par des éléments institutionnels démocratiques de base : une sphère politique ouverte à des partis d’opposition et à la société civile, des élections régulières et relativement compétitives. D’autre part, il est imprégné par les « syndromes » de « pouvoir politique dominant » (Carothers, 2002) : un pouvoir tutélaire comme la monarchie dispose de domaines réservés, sans être soumis à une reddition de comptes ; les gouvernants recourent avec plus ou moins de « subtilité » à la répression, à la violation de la loi, et à la « manipulation » ; la justice n’est pas indépendante ; une partie de l’opposition est exclue ; son accès aux médias officiels est nul ou restreint ; l’ingénierie électorale entrave la formation d’une véritable majorité ; la légitimité des élections, le niveau de participation électorale, la confiance dans les institutions publiques, la performance de l’État sont très faibles.

En définitive, dans un tel contexte, les élections et les partis politiques ont pour principale fonction d’assurer la survie du régime politique (Gandhi, 2008 ; Lust-Okar, 2005). Selon ces perspectives, lorsque les détenteurs du pouvoir sont confrontés à d’importants défis et qu’ils ne bénéficient pas d’une rente, ils essaient de se stabiliser en sollicitant la coopération d’autres groupes. Pour ce faire, ils créent des institutions qui ont plusieurs fonctions : prendre la température ; favoriser le partage du butin entre les élites et veiller à assouvir les ambitions en termes de carrières politiques ; redistribuer les ressources rares à travers des réseaux de clientèle ou des politiques publiques ; donner des signaux aux investisseurs et aux acteurs internationaux ; crédibiliser les politiques engagées, et surtout diffuser la responsabilité en cas d’échec.

Bien que séduisantes, ces lectures restent prisonnières de la quête qui les sous-tend : comprendre la résilience de l’autoritarisme. Dès lors, elles laissent des boîtes noires de côté, occultent la politique non instituée, et passent sous silence les tâtonnements, les apprentissages, la démultiplication des défis. Plutôt que d’appréhender la faiblesse des partis comme une fatalité culturelle, historique, ou consubstantielle à l’autoritarisme, l’aborder comme un récit dominant contribue à lever le voile sur les processus qui travaillent la scène politique marocaine. En déplaçant l’angle d’observation, on constate que la plupart des partis politiques marocains ont déployé de grandes capacités d’adaptation.

Par-delà le prisme de la « faiblesse » et de la « crise » des partis politiques

Les partis politiques marocains s’adaptent à leur environnement

Depuis que la monarchie s’est lancée dans le « processus démocratique », l’adhésion ou le rejet des politiques de compromis a constitué la principale ligne de partage au sein de la scène politique et à l’intérieur des partis politiques eux-mêmes. Cette tendance s’est exacerbée avec la formation du gouvernement d’« alternance » en 1998 et d’importants réaménagements ont affecté l’autoritarisme monarchique, les arènes partisanes, électorales et protestataires. Reste à souligner que les choix privilégiés par les acteurs partisans sont irréductibles à des catégories morales (« corrompus », « vendus » versus « incorruptibles », « fidèles »). En effet, leur positionnement à l’égard du régime et leurs stratégies sont conditionnés par un ensemble de facteurs, des plus macrostructurels aux plus microsociologiques. Ici, il s’agit d’attirer l’attention sur les niveaux relationnel et organisationnel : les ressources dont disposent les acteurs, leurs perceptions de leur environnement, des dynamiques en œuvre, leurs appréciations des cartes qu’ils peuvent jouer, des atouts et des handicaps de leurs adversaires, etc.

L’« alternance consensuelle » est souvent présentée comme un épisode qui a affaibli les anciens partis d’opposition, et qui a amorcé la transformation de tous les partis établis en « marchands » électoraux. Cependant, un examen plus approfondi permet de relever trois points. 1) Bien que l’alternance ait exacerbé les tensions internes au sein de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), ce n’est pas le passage au gouvernement qui a « affaibli » le parti ; c’est parce que l’USFP disposait de faibles « capitaux collectifs partisans » que ses dirigeants se sont engagés dans la voie de l’« alternance consensuelle ». 2) La reconfiguration de la scène politique instituée a conduit les partis établis à s’adapter aux nouvelles règles du jeu. 3) Comme l’illustre le cas du Parti de la justice et du développement (PJD), la participation à une coalition gouvernementale ne produit pas les mêmes effets selon les capitaux de départ dont dispose un parti.

Ce n’est pas l’entrée au gouvernement qui a « affaibli » l’USFP

Après plusieurs décennies de confrontation entre la monarchie et l’aile gauche du Mouvement national, une « alternance consensuelle » se produit en 1998. Sans s’étendre sur le processus complexe qui sous-tend cet épisode, rappelons deux conditions qui l’ont rendue possible. Elle se concrétise lorsque le Palais juge que le jeu est suffisamment encadré pour préserver sa centralité et éviter toute asymétrie significative entre les acteurs partisans en présence. En outre, après avoir expérimenté — simultanément ou successivement — différentes stratégies (l’option révolutionnaire, les tentations blanquiste et putschiste, la pression de la rue, la voie faussée des urnes, etc.), une partie des héritiers du Mouvement national finit par accepter ce qu’elle a pendant longtemps refusé.

Les circonstances qui ont conduit Abderrahman Youssoufi à conclure un pacte avec Hassan II ont fait couler beaucoup d’encre. On se contentera ici de relever la dimension organisationnelle. Selon les dires mêmes de l’ancien Premier ministre, l’USFP n’a jamais été un parti de masses, mais essentiellement un parti de « sympathisants ». D’après d’autres témoignages, « la crise est congénitale ». En tout état de cause, l’approche de la succession d’Abderrahim Bouabid a attisé les divisions et les rivalités. En 1992, c’est « un homme de consensus » qui est désigné à la tête de l’USFP.

Certes, Abderrahman Youssoufi bénéficie de sa figure d’« ancien compagnon de Mehdi Ben Barka », de l’aura de l’exil, de sa stature internationale, de son image de « vieux sage » et de « force tranquille », autant de capitaux accumulés tout au long de son engagement. Mais, en définitive, ce sont les capitaux qui lui font défaut qui l’érigent au-dessus de la mêlée : il n’a aucune prise sur l’appareil partisan, il n’a de fief ni familial, ni tribal, ni régional. Autrement dit, il n’est pas perçu comme une menace par les autres dirigeants en concurrence. D’ailleurs, les « atouts » qui lui ont permis de devenir premier secrétaire de l’USFP ne tardent pas à se transformer en handicaps lorsqu’il s’agit de s’imposer au sein du parti.

À la veille de l’alternance, le parti est si divisé qu’Abderrahman Youssoufi ne dispose pas d’un véritable levier partisan. En outre, ses alliés sont loin d’être indéfectibles. À défaut de solides capitaux collectifs partisans, il n’était pas en position d’arracher à Hassan II plus que celui-ci ne lui a accordé. Par conséquent, il a joué la carte du « pacte » et du rétablissement de la « confiance » entre deux individus. Bien davantage, les proches de Youssoufi ont eu un autre calcul : une stature de Premier ministre devrait donner au premier secrétaire de l’USFP les moyens de reprendre le parti en main. Dans les faits, les tensions se sont exacerbées et les scissions se sont démultipliées. Amputé, l’USFP a connu des mutations qui lui ont permis de continuer à exister dans une configuration où il suffit d’avoir 20 sièges pour figurer dans une coalition gouvernementale, voire même pour entraver la formation d’un gouvernement.

Lorsque la force des partis réside dans leur « faiblesse »

La reconfiguration d’une scène politique instituée a conduit les partis établis à s’adapter aux effets intentionnels et non intentionnels de règles du jeu, qu’ils ont coproduits et que la centralité du Palais a amplifiés. Désormais, leur force réside dans leur faiblesse.

L’ingénierie électorale mise en œuvre par le gouvernement de Youssoufi est révélatrice d’objectifs contradictoires, annonciateurs des ambivalences des réaménagements qui se mettent en place. Officiellement, le scrutin de liste à la proportionnelle et l’agrandissement des circonscriptions visent à politiser, à dépersonnaliser le vote en réduisant le poids de l’argent et des dépendances sociales ; il s’agit d’avantager les partis dotés d’une identité politique, de ressources humaines et matérielles suffisantes pour couvrir l’ensemble des circonscriptions, tout en ralentissant la balkanisation de la scène partisane. Officieusement, l’enjeu est d’endiguer la progression électorale du PJD et, plus globalement, d’empêcher un seul parti de rafler la mise de la libéralisation politique.

Sur un autre plan, le Palais est plus que jamais prédominant. Outre ses compétences constitutionnelles, peu écornées par la réforme de 2011, il rogne sur les prérogatives du chef de gouvernement, s’octroie la production des « grandes orientations » et le contrôle de l’ensemble des secteurs stratégiques. L’adoubement du roi est indispensable et l’influence du Palais s’exerce y compris dans la vie des partis politiques établis. Les fondements idéologiques de cette suprématie continuent à s’étendre au-delà des répertoires de la commanderie des croyants et de l’unité nationale. Le « mythe d’une gouvernance dépolitisée » (Bouabid, 2007) se diffuse avec la complicité et l’assentiment d’une partie de l’élite, qui appréhende de voir son mode de vie et ses privilèges menacés par un personnel issu d’urnes totalement débridées. Dans un même mouvement, trois épouvantails sont agités : un Maroc plongé dans la faillite du fait d’« incompétents » ; la remise en cause du « modèle marocain » par les islamistes de tout poil ; la précipitation dans le chaos à l’instar d’autres pays de la région. Le décor est ainsi planté pour que Mohammed VI soit érigé en héros et en protecteur des « kiliminis »[1] contre les « bouzebal »[2] de toutes sortes.

D’une certaine manière, cette lutte de classes sous-tend une codification de l’excellence politique qui met en valeur la figure du « technocrate », surdiplômé, formé dans les grandes écoles étrangères par opposition à des élus, qu’ils soient des « malin chekkara » (les hommes au portefeuille), fortunés mais illettrés, ou des militants du PJD, issus de l’enseignement de masse et pour la plupart des fonctionnaires. Le premier se distinguerait par sa compétence, attestée par des diplômes prestigieux et par des expériences, notamment dans le secteur privé ; il est prédisposé à faire preuve d’« efficience », de « rationalité » et de « rigueur », et à « gérer le Maroc comme une entreprise » (Catusse, 2008). Quant aux partis politiques, ils seraient « incapables de faire émerger les talents » (Belal, 2007). Dans une telle configuration, le prince éclairé se distinguerait par sa capacité à sélectionner les « meilleurs ». Il n’aurait d’autre choix que de soustraire les secteurs stratégiques aux hommes de parti, par définition déficients, de confier des portefeuilles ministériels à des technocrates (quitte à les encarter dans un parti), de déléguer des compétences gouvernementales à des commissions, des conseils et des fondations qui relèvent directement de lui. Ces reconfigurations ont produit deux effets majeurs, irréductibles à un génie manipulatoire.

D’une part, la libéralisation relative de la scène électorale combinée à une fausse proportionnelle a favorisé l’émergence d’un marché électoral et l’affirmation de profils qui ont témoigné d’une grande capacité d’absorption des réformes. Pour optimiser leurs chances dans la course aux mandats, la plupart des partis établis se sont disputé des « malin chekkara » plus ou moins insérés dans les réseaux de mobilisation des soutiens électoraux. Dans certains cas, ils sont parvenus à concilier la contrainte financière avec l’injonction de la « bonne gouvernance » néo-libérale, en mettant en avant des profils « technocratiques », d’« entrepreneurs » ou de « managers ».

D’autre part, les coalitions gouvernementales hétérogènes et pléthoriques sont devenues la règle, amenant les partis politiques établis à se « cartelliser » (Katz, Mair, 1995 ; Kasmi, 2015). En d’autres termes, les convergences de ces partis sont plus nombreuses que leurs divergences : il existerait une collusion tacite pour préserver le contrôle de l’accès aux ressources publiques. Les programmes et les modalités de collecte des voix se rapprochent. La dépendance à l’égard des financements de l’État s’accroît. Enfin, ces partis s’éloignent à tel point de leurs militants et des électeurs qu’ils deviennent des quasi « agences » de l’État. Par-delà le phénomène de cartellisation, la nature des coalitions gouvernementales, le flou qui caractérise les prérogatives des uns et des autres au sein d’un exécutif « bicéphal » contribuent à alourdir le processus de prise de décision et de mise en œuvre ; ce qui renforce automatiquement la position de l’exécutif monarchique. Ce faisant, ces processus entravent une véritable reddition des comptes. De même, ils dissuadent la production de programmes ou l’affichage d’une identité idéologique (d’autant plus que les ministres sont tous assimilés à des exécutants des « grandes orientations royales »). Sur le plan électoral, ils ont pour effet d’accroître l’abstentionnisme (ce qui réduit le coût de la campagne des malin chekkara), le clientélisme électoral et la marchandisation du vote ; phénomènes qui, en retour, accentuent la fragilité de la légitimité des élus.

Prenant acte de ces mutations, la plupart des partis établis se sont adaptés : dans un tel système, leur force réside dans leur faiblesse. À cet égard, la mise en scène des suites des législatives de 2016 est évocatrice. La présence de l’USFP au gouvernement est imposée au prix d’un « blocage » de six mois, alors même que ce parti n’a obtenu que près de 5 % des sièges. Pour sa part, avec moins de 10 % des sièges, le Rassemblement national des indépendants (RNI) a bénéficié de ministères stratégiques et son patron, un homme du Palais, s’est érigé en chef de gouvernement de fait.

Et si la « faiblesse » du PJD résidait dans sa « force »

En dépit des stratégies d’endiguement déployées et des mesures impopulaires imputables au gouvernement sortant, le PJD est arrivé en tête des législatives de 2016, a amélioré ses performances et emporté plus de 30 % des sièges. Mais, faute d’adoubement royal, Abdelilah Benkirane, son secrétaire général, a été mis hors jeu. Pourtant, il a tout mis en œuvre pour obtenir la « bénédiction » du roi. Cette quête puise ses sources dans la préhistoire du PJD et dans le souci de ne pas répéter « les erreurs » de la gauche. De plus, le récit selon lequel il importe de « gagner la confiance de la monarchie » s’est diffusé chez une partie des anciens opposants. Rétrospectivement, ils ont considéré que la confrontation entre la monarchie et le Mouvement national a « fait perdre trop de temps au Maroc » ; discours alimenté par les cadrages transitologiques, à la mode à partir des années 1990.

Or le problème du PJD réside justement dans le fait que le royaume n’est pas en transition démocratique et que ce parti est perçu comme « trop fort ». Dans le Maroc d’aujourd’hui, avoir d’importantes bases électorales et militantes a beaucoup moins de poids que l’assentiment du Palais. Certes, les partis établis doivent obtenir des sièges pour accéder aux coalitions gouvernementales, aux ressources et aux mandats régionaux et communaux. Néanmoins, même lorsqu’ils mettent en scène leur assujettissement à la monarchie, ils n’ont pas intérêt à ce que leurs performances électorales creusent une trop forte asymétrie avec celle des autres acteurs. Dans un tel cas, ils deviennent dangereux aux yeux du Palais, tout en s’attirant les foudres des autres bénéficiaires de ce système de collusion mutuelle, dont l’enjeu principal est la préservation d’un équilibre relatif dans les modalités de partage du gâteau.

En d’autres termes, lorsqu’un parti aspire à participer au jeu politique marocain, avoir un réservoir de militants et faire appel aux rouages de la démocratie interne devient tôt ou tard contraignant. Si le PJD est pendant longtemps parvenu à faire converger sa quête de la bénédiction royale avec l’assentiment de sa base militante, aujourd’hui, il est soumis à une injonction de normalisation. Comme l’USFP et d’autres partis avant lui, il est tiraillé entre deux tendances : ceux qui mettent en avant la démocratie interne et l’« indépendance » du parti (ce sont les mêmes qui ont été écartés du gouvernement et qui sont en position de mobiliser la base militante partisane) ; ceux qui persistent à accorder la priorité au « pragmatisme » (et qui ont été adoubés par le Palais). Mais, à l’inverse de l’USFP de 1998, le PJD de 2017 continue à disposer de capitaux collectifs partisans et d’une base électorale, des facteurs qui tendent à dissuader les tentations scissionnistes.

En définitive, à l’exception des marginalisés et des exclus du système électoral, la plupart des partis politiques ont érigé leur faiblesse en force. Inversement, la faiblesse du PJD réside dans sa force : l’asymétrie électorale grandissante entre lui et les autres joueurs continue à entraver sa normalisation. Dans une telle configuration, ce ne sont pas tant « les partis » qui sont en crise ; à l’heure où les défis se démultiplient, c’est le cache-sexe de l’autoritarisme, « le roi est bon, la classe politique est mauvaise », qui trahit des signes d’usure.

Un mythe à bout de souffle ?

Au regard de ce qui se passe dans l’arène protestataire, il ressort clairement qu’une pièce du dispositif de légitimation de la monarchie est grippée. Si la « libéralisation » politique a transformé la scène électorale en peau de chagrin, en revanche elle a favorisé l’extension de l’arène protestataire, l’accumulation de compétences et de savoir-faire par les protestataires, le développement de capacités de coordination de plus en plus autonomes qui déjouent les propensions cooptatives du régime.

Après 18 ans de règne de Mohammed VI, le récit selon lequel la classe politique est à l’origine de tous les maux perd de son efficacité : tout en décriant « les partis politiques », les protestataires affirment haut et fort que l’essentiel du pouvoir est entre les mains du roi. La « mise à nue » du roi est si menaçante que l’urgence de restaurer la formule « le roi est bon, la classe politique est mauvaise » transparaît dans le dernier discours du trône. De manière inédite, le roi dénonce que lorsque « le bilan est décevant, on se retranche derrière le Palais Royal et on lui en impute la responsabilité ». Bien que la plupart des dirigeants des partis établis se soient précipités à assumer leur rôle en accréditant le diagnostic royal, les voix dissonantes ont repris de plus belle. « Le roi est bon, la classe politique est mauvaise » est désormais un mythe à bout de souffle. Un contre-récit semble se frayer un chemin : et si le guérisseur autoproclamé était l’une des sources du mal ?

Le 19 août 2017

SOURCE WEB Par Tafra

Les tags en relation

Les articles en relation

S.M le Roi appelle à une réflexion nationale d’envergure sur le projet de nouveau modèle de dé

Tenue à Rabat du 3ème Forum parlementaire sur la justice sociale Les travaux du 3ème Forum parlementaire sur la justice sociale ont été ouverts, hier à...

Visite de SM le Roi au Sénégal : Le Président Macky Sall souhaite la bienvenue et un agréable s�

Le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall souhaite la bienvenue et un agréable séjour à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, attendu dimanche à...

En perspective de la visite royale en République du Soudan du Sud, S.M. le Roi donne Ses Très Haut

L'opérationnalisation de cet Hôpital de campagne traduit la Haute Sollicitude royale à l’égard des populations sud-soudanaises pour leur porter assist...

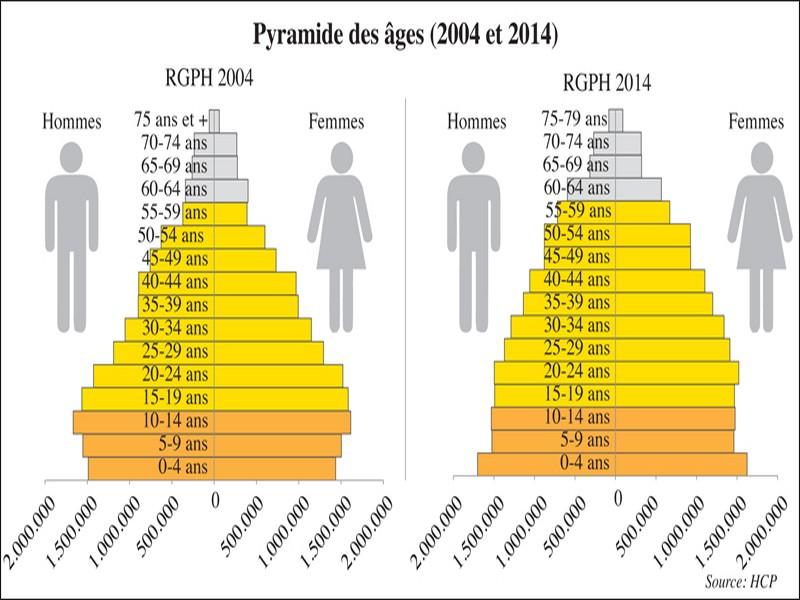

Comment tirer profit du dividende démographique?

L’Observatoire national du développement humain (ONDH) se greffe sur le débat autour du dividende démographique. Cet organisme a élaboré une étude sur c...

VOYAGE DIFFICILE DU ROI AU NIGERIA

Avec la visite programmée du roi Mohammed VI au Nigeria les 1er et 2 décembre, c’est une nouvelle page qui s’ouvre dans les relations avec ce pays qui a t...

Vidéo. Le roi préside un Conseil des ministres: pas de vacances pour les membres du gouvernement

Pas de vacances pour les ministres. Présidant, ce dimanche 25 juin, le Conseil des ministres, le roi Mohammed VI a exprimé sa "déception" et son "mécontente...

Directive Européenne contre la Déforestation : Un Report d’un An Malgré l’Urgence Climatique

Le 3 décembre, les États membres de l’Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne ont trouvé un accord pour reporter d’un an l...

Le Roi Mohammed VI, Lauréat du Prix Mandela pour la Paix 2016

Le Roi Mohammed VI est le lauréat du Prix Mandela de la Paix 2016, décerné par Mandela Institute, ce 22 décembre 2016. Selon le jury du prix, le Souverai...

Paris : soirée sous le signe de l'amitié franco-marocaine à l'initiative du Cercle Eugène Delacr

Le Cercle Eugène Delacroix (CED), une association d'élus marocains de France visant à promouvoir l'amitié entre les deux pays, a organisé, vendredi...

Il y a 73 ans, le peuple marocain se soulevait contre l’autorité coloniale

Ce dimanche 29 janvier marquera le 73ème anniversaire du soulèvement des 29, 30 et 31 janvier 1944 qui sera célébré par la famille de la résistance, l’A...

Des experts débattent à Rabat de la prévention des risques de radicalisation

La troisième édition de la série de conférences internationales, tenue sous le thème «Aborder le nouveau paysage du terrorisme», a réuni à partir de lu...

Marrakech, cité du renouveau: des responsables retiennent leur souffle avant la visite royale

Une visite royale à Marrakech est prévue pour très bientôt. Dans l’attente de cette échéance, des responsables de la ville ocre rivalisent de fièvre et...

mercredi 23 août 2017

mercredi 23 août 2017 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région