Maghreb-Union européenne Une coopération Nord-Sud eurocentrée

Au niveau maghrébin, pour certains pays, la coopération avec l’Europe devenait une alternative séduisante au «non-Maghreb ».

Les relations actuelles entre les deux rives sud et nord de la Méditerranée restent marquées par des avancées insignifiantes et un retard historique, malgré le potentiel considérable que revêtent les possibilités de coopération entre les deux parties. Il manque à ces relations l’injection de la forte dose de volonté qui fonde les grandes transformations. Au regard des mutations survenues dans le monde arabe, l’Union européenne (UE), au lieu de redéfinir sa politique vis-à-vis de la Rive-Sud, continue d’envisager ce flanc méditerranéen comme s’il était composé d’États auxiliaires.

Les relations bilatérales, de pays à pays, constituent un frein à des relations plus dynamiques entre les deux rives. Les pays de la Rive-Sud, en particulier ceux du Maghreb, payent le prix de leur désunion. De 1957 à 1972, le rapprochement était fondé essentiellement sur des accords bilatéraux dont le fond et la forme diffèrent d’un pays à l’autre, selon les affinités entre les pays et selon que ceux-ci sont européens ou non. Les accords conclus par l’Europe des Six pouvaient aller de simples accords commerciaux (Maroc, Tunisie : 1963 ; Yougoslavie, Malte : 1970) à des accords préférentiels (Espagne, Israël : 1970) en passant par des accords d’association (Grèce : 1961, Turquie : 1963). Dès 1973, le dialogue euro-arabe, lancé à Copenhague, sera l’occasion pour adopter une approche plus globale dans l’établissement des relations entre la Communauté économique européenne (CEE) et l’ensemble des pays riverains de la Méditerranée, aussi bien ceux de la Rive-Nord que de la Rive-Sud, de façon à considérer l’ensemble comme une seule entité.

Durant les années 90 du siècle dernier, la constitution d’une zone euro-méditerranéenne était prévue à l’initiative du processus de Barcelone lancé en 1995. Un partenariat devait être noué dans une approche globale, économique, mais aussi politique, sociale, culturelle et humaine. La perception erronée de la Conférence de Barcelone a engendré une certaine frustration et déçu les espoirs, il fallait intégrer dans les esprits que celle-ci était un cadre pour essayer de résoudre les problèmes méditerranéens et non la solution elle-même.

D’autres initiatives ont vu le jour pour surmonter les antagonismes effectifs et aboutir à une réconciliation de toutes les rives. On peut citer le cas du groupe 5+5. Quand on fait l’état des lieux de son activité, on constate que sur le plan théorique, c’est une démarche qui a tenu la route. Mais comme il s’agit d’un cadre informel peu contraignant, il n’en a pas résulté de vraies décisions susceptibles de constituer un socle de rassemblement.

En 2007, sur proposition de Nicolas Sarkozy, le projet de «l’Union méditerranéenne» est lancé, mais sans connaitre un réel succès. Sous la pression allemande, l’Union méditerranéenne change de nom en 2008 et devient «Processus de Barcelone, Union pour la Méditerranée», afin que soient intégrés les pays européens non riverains de la Méditerranée et légitimer le financement des projets prévus par des fonds communautaires. Or, une fois de plus, la Méditerranée échoue à connecter les territoires qui l’entourent et peine, donc, à jouer son rôle unifiant de façon à limiter les déséquilibres et les asymétries entre les différentes rives.

Toutefois et malgré tous les efforts déployés pour donner une connotation multilatérale au rapport Nord-Sud méditerranéen, la logique «bilatéraliste» est toujours de mise. Une logique qui accentue l’asymétrie entre un Nord intégré, structuré et doté d’une vision cohérente de ses intérêts, et un Sud qui se présente en ordre dispersé, miné par les conflits, les rivalités et la compétition pour obtenir des avantages de l’UE. Au niveau maghrébin, pour certains pays, la coopération avec l’Europe devenait une alternative séduisante au «non-Maghreb». De son côté, l’UE croit trouver son compte en ayant affaire à un front désuni et n’a donc jamais fait de la construction maghrébine une de ses priorités, elle n’a fait que défendre les intérêts communs de ses membres. L’UE avait omis d’insérer dans son modèle de coopération avec cette partie de la rive sud la variable un «Maghreb intégré».

Le Maghreb en s’intégrant pourrait être un pôle de stabilité à même de valoriser sa position de pont entre l’Europe et l’Afrique, dans une région du monde où les défis sécuritaires sont réels (terrorisme, grand banditisme, et criminalité transfrontalière…). C’est à croire que le Maghreb occupe une place somme toute secondaire dans les priorités majeures de l‘UE. Malgré les nombreux paramètres qui plaident pour une plus juste évaluation, l’importance stratégique du Maghreb, surtout un Maghreb uni et intégré, est minorée. Le poids de la géopolitique impose au Maghreb le rôle essentiel de pont par rapport, singulièrement, à la situation qui prévaut au Sahel. L’UE doit être à la recherche d’un partenaire pour favoriser le développement de cette zone et non d’un gendarme chargé de contenir la violence et l’immigration loin de la Rive-Nord de la Méditerranée.Certes, l’espace euro-maghrébin est marqué par l’hétérogénéité démographique, culturelle, économique et institutionnelle, toutefois il doit impérativement adopter une démarche qui s’inscrit dans la mise en étroite relation des territoires qui l’entourent dans une perspective d’unification. Une unification qui serait fondée sur un modèle qui entend répondre aux contraintes de l'émergence d'espaces relativement homogènes sans pour autant négliger le fait culturel. Dans une telle perspective, une grande responsabilité incombe aux pays du Maghreb. À l’avenir, les principaux enjeux et défis se focaliseront sur la capacité des États du Maghreb à concilier nécessité de coopérer avec l’Europe et impératif de construction régionale.

Quel avenir pour la coopération euromaghrébine ?

La coopération euromaghrébine est la résultante de la proximité géographique dont jouissent les deux rives de la méditerranée, ainsi que des rapports étroits historiques et culturels les liant. Raymond Barre explique ce rapprochement qui a lieu depuis le début des années 70 du siècle dernier par la volonté des nations européennes de porter un intérêt aux pays du Sud et particulièrement à leurs voisins maghrébins, au vu de l’attraction captivante dont faisait objet le bloc de l’Est en ce temps ; et par la peur des afflux massifs de migrants venus de l’Est tout comme du Sud.

Ce rapprochement ou la mise en œuvre de cette coopération a eu plusieurs impacts économiques, parmi lesquels le libre accès des produits industriels méditerranéens au marché communautaire européen sans réciprocité, l’amélioration de l’accès des produits agricoles par la mise sur pied de concessions douanières ou encore la facilitation des coopérations techniques et financières. Pour le moment, le bilan de ces multiples accords reste assez médiocre, ce qui a amené la communauté à contracter de nouveaux accords de coopérations récemment avec certains pays de la Méditerranée et à mettre en place une politique de voisinage. Cet ensemble d’actions menées de part et d’autre des rives Nord et Sud (Maghreb) démontrent que la coopération euromaghrébine a de beaux jours devant elle, vu qu’elle tend toujours à s’imposer.

États-Unis et Chine, les nouveaux concurrents de l’UE en Afrique

L’entrée en lice de la Chine en tant que puissance rivale de l’UE modifiera le positionnement de l’Europe par rapport à la Rive-Sud de la Méditerranée, notamment par rapport aux intérêts économiques, c'est une évidence. Si l’UE n’y prend pas garde, elle sera durablement supplantée. Quant aux États-Unis d’Amérique, il ne me semble pas que la rivalité soit assimilable à un antagonisme irréductible. L’intervention militaire française au Mali est une parfaite illustration d’un partage des rôles où l’UE exerce une mission pour le compte des intérêts américains.

Les limites du Partenariat euroméditerranéen

Les limites du Partenariat euroméditerranéen (PEM) sont d’ordre institutionnel et structurel :

• Au moment du lancement du PEM, il existait d’autres instances de coopération euro-méditerranéenne telles que la Politique européenne de voisinage, le processus de stabilisation des Balkans, l’union douanière avec la Turquie, le dialogue 5+5. Cette diversité de forums de dialogue a amené à traiter des questions similaires dans des contextes différents et donc à se disperser en ayant des perspectives différentes.

• Une prédilection des Pays tiers méditerranéens pour des accords bilatéraux qui leur permettraient de bénéficier de certains privilèges. D’ailleurs, la politique de voisinage n’a fait que renforcer la quête de la coopération bilatérale.

• Le manque d’un cadre culturel commun, ce qui rend difficile la création des bases minimales d’une identité régionale. Cette situation entrave parfois l’acceptation de l’intégration régionale par les opinions publiques.

• La persistance des conflits ouverts dans cette région contrecarre la réussite des initiatives déclenchées par les processus d’intégration. La Méditerranée comprend des points litigieux qui sont le conflit israélo-palestinien, les enclaves de Sebta et Melillia, le conflit du Sahara, le cas chypriote, les Iles Canaries... Cette réalité géopolitique n’est pas sans handicaper la réussite du processus d’intégration régionale.

• L’existence de «menaces légères» du fait de la déferlante de trafics de tout genre (stupéfiants, armes, immigration clandestine...).

La relation avec l’Europe : substitut à l’UMA ?

La leçon à tirer est que l’architecture de la coopération euromaghrébine, avec ce qu’elle implique en termes de rapports inégaux et de dépendance, pourrait aussi avoir compromis le projet d’intégration maghrébine, la coopération avec l’Europe devenant une alternative séduisante au «non-Maghreb». À ce propos, il est vrai que l’impératif de construction nationale post indépendance imposait aux États du Maghreb de différer l’intégration régionale, même si le mythe du «Grand Maghreb» est toujours cultivé par les élites politiques. Si l’Union du Maghreb arabe (UMA) instituée par le Traité de Marrakech constituait un pas en avant significatif vers une «communauté économique et politique», force est de constater que les progrès accomplis sont très modestes en dépit de la signature d’une cinquantaine de conventions sectorielles et de l’organisation de plusieurs réunions ministérielles et d’experts gouvernementaux. Les obstacles politiques qui entravent la coopération régionale représentent une bonne part de «l’imbroglio maghrébin» et du déficit

d’intégration.

Bouchra Rahmouni Benhida

Professeur à l’Université Hassan Ier, elle est aussi visiting professor aux USA, en France et au Liban. Ses travaux de recherche lui ont permis d’intervenir dans des forums mondiaux et des special topics dans des institutions prestigieuses à Hong Kong, en France, au Liban, aux Emirats arabes unis et en Suisse. Elle compte à son actif plusieurs ouvrages : «L’Afrique des nouvelles convoitises», Editions Ellipses, Paris, octobre 2011, « Femme et entrepreneur, c’est possible», Editions Pearson, Paris, novembre 2012, « Géopolitique de la Méditerranée », Editions PUF, avril 2013, «Le basculement du monde : poids et diversité des nouveaux émergents», éditions l’Harmattan, novembre 2013 et de « Géopolitique de la condition féminine », Editions PUF, février 2014. Elle a dirigé, l’ouvrage «Maroc stratégique : Ruptures et permanence d’un Royaume», éditions Descartes, Paris, 2013.

Le 01 Avril 2016

SOURCE WEB Par LE MATIN

Les tags en relation

Les articles en relation

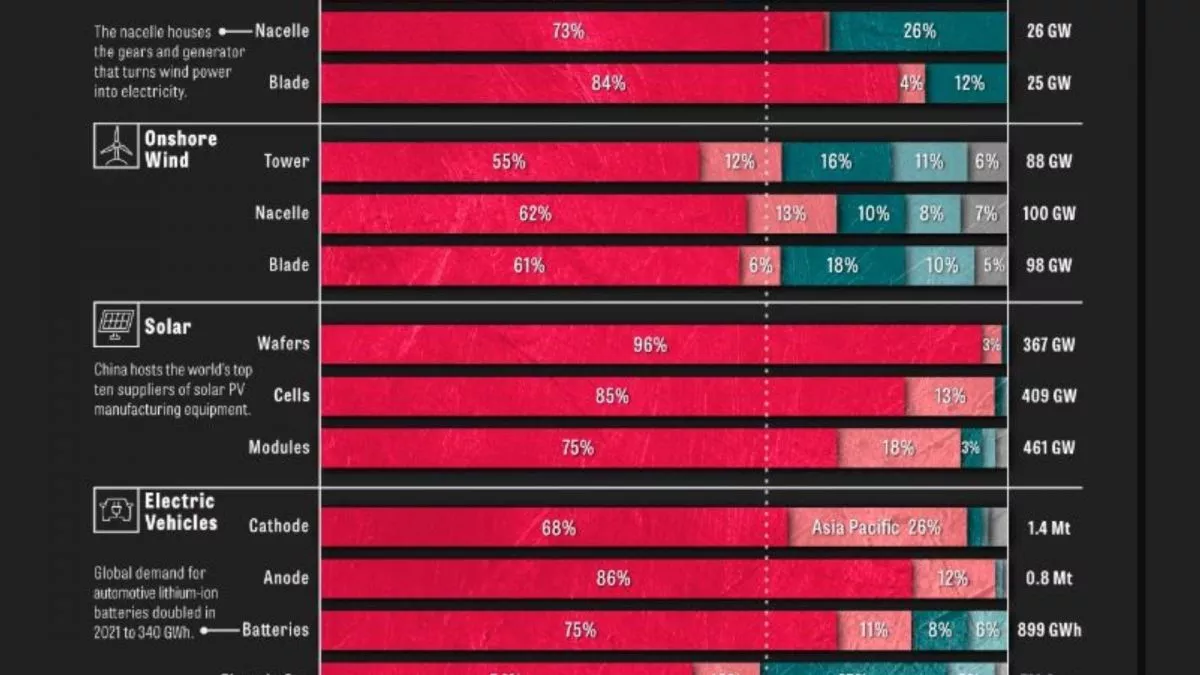

Ce graphique montre les plus gros producteurs de technologies d’énergies renouvelables : un pays

On entend beaucoup parler d’énergie verte en France, mais quels sont les pays qui participent à en produisent le plus. pas besoin d’aller chercher bien lo...

Cop22. Montants des subventions accordées par l’UE, le Pnud et le Fida

Lors d'une rencontre informationnelle, tenue ce 11 avril au ministère des Finances, l'UE, le Pnud et le Fonds international de développement agricole ...

Climat : le FMI soutient le Maroc face au stress hydrique et énergétique

Le Maroc bénéficie d’un soutien stratégique du FMI pour renforcer sa résilience climatique face au stress hydrique et aux défis énergétiques. À traver...

Mensonges et statistiques de croissance en Europe

ATHENES – "La Grèce a enfin renoué avec la croissance économique." Ainsi titrait un communiqué officiel de l'Union européenne à la fin de 2014. Hél...

Partenariat Maroc-UE : cap sur un avenir durable et stratégique

À l’heure de son départ, l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, dresse un bilan positif du partenariat Maroc-UE, qual...

Mobilisation générale après les crues meurtrières en Europe

Déblayer les communes sinistrées, rétablir l’électricité, chiffrer les dégâts : une tâche titanesque a débuté après les crues meurtrières dans l�...

Maroc : une certification carbone face à la taxe européenne

Face aux nouvelles exigences climatiques imposées par l’Union européenne, notamment la mise en œuvre du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (...

Intemperies au Gharb et Loukkos : la filiere agrumes marocaine menacée, exportations et emplois en

Les récentes intempéries ayant frappé le Gharb et le Loukkos plongent la filière des agrumes au Maroc dans une situation critique. Selon une revue de presse...

Le Maroc vise le sommet de la production d'hydrogène vert avec un investissement massif de 60 milli

Le Maroc se positionne comme l'un des principaux acteurs mondiaux dans la production d'hydrogène vert, le carburant du futur fabriqué à partir d'...

#Maroc_Casablance_Finance_city : le cœur de la finance africaine

En lançant Casablanca finance city (CFC) en 2010, le roi Mohammed VI voulait en faire le premier centre financier du continent africain. Pari gagné puisque, d...

Post-Brexit : Le Royaume-Uni appelé à développer ses relations avec le Maroc (Peter Ricketts)

Le Royaume-Uni est appelé à développer ses relations avec le Maroc, qui a la spécificité d’être la porte de l’Afrique, a affirmé, jeudi soir à Rabat...

#MAROC_FTI_Voyages suspend ses voyages hors UE jusqu'au 28 février

Suite aux dernières annonces du gouvernement, FTI Voyages a décidé de suspendre tous les voyages hors de l'Union européenne et vers les Outre-mer jusqu&...

lundi 4 avril 2016

lundi 4 avril 2016 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région