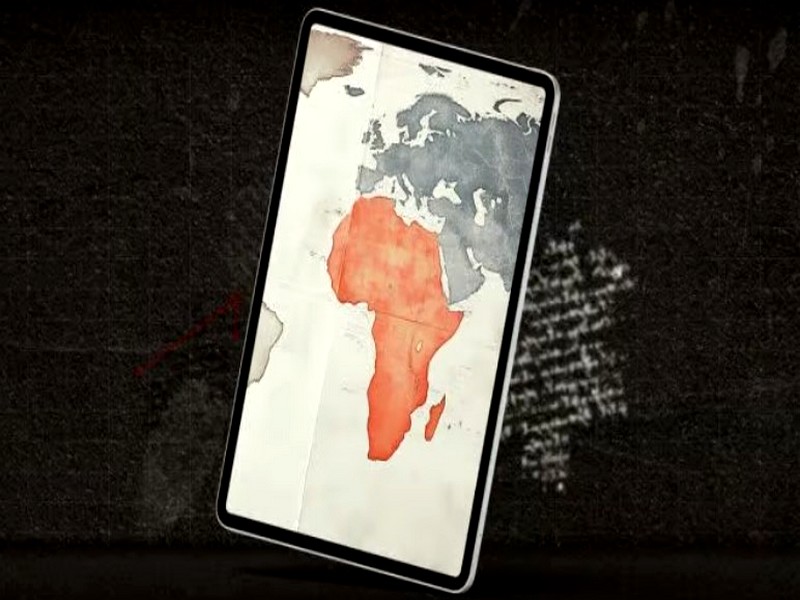

Jihadisme : le Mali de Goïta en plein déni

Maintenant que l’armée française s’est complètement retirée du pays, il va être difficile d’imputer à l’ancien colonisateur les revers des soldats de Bamako et l’avancée des groupes jihadistes.

Avec une poignée de mercenaires russes, la junte malienne doit désormais assumer ses responsabilités alors que les Casques bleus sont progressivement mis sur la touche et que la Cedeao est en train d’assouplir son train de sanctions économiques. La récente attaque menée contre le camp de Kati, à moins de 20 km de la capitale, n’est guère rassurante à cet égard.

Attachés à leur souveraineté, de nombreux Maliens ne semblent pourtant pas prendre la mesure de l’inefficacité de leur appareil militaire. Le décalage n’en est que plus saisissant avec la vision catastrophiste de la situation qui circule dans les capitales européennes, en l’occurrence sur la base d’un scénario d’effondrement à l’afghane.

Selon un sondage de la fondation allemande Friedrich-Ebert, plus de la moitié de la population malienne estime ainsi que le retrait de la force Barkhane va avoir un effet positif, les militaires français étant régulièrement accusés de complicité avec les groupes insurrectionnels. Dans le même ordre d’idées, 84 % des personnes interrogées pensent que le niveau d’insécurité a diminué dans leur région et que la situation générale du Mali s’est améliorée au cours de l’année passée. Dans les pays voisins, de nombreux Burkinabè et Nigériens ne cachent pas non plus leur admiration pour une junte qui a prétendument réussi à affirmer son indépendance en se débarrassant de la tutelle politique et militaire de l’ancienne puissance coloniale.

Les civils pris entre deux feux

Au Mali, le taux de satisfaction à l’égard des forces de défense et de sécurité est à l’avenant : jusqu’à 98 % si l’on en croit les résultats de l’enquête de la fondation Friedrich-Ebert. Sur le terrain, la réalité est pourtant moins plaisante à entendre. Gangrénée depuis plusieurs décennies par la corruption, l’indiscipline, le népotisme et l’impunité, l’armée malienne se révèle incapable de protéger les civils dans les zones rurales les plus reculées. Ces derniers doivent en conséquence négocier des ententes avec les jihadistes pour assurer leur survie. Pis encore, la soldatesque de Bamako nourrit le conflit en stigmatisant et en massacrant des Peuls qui, automatiquement suspectés de sympathies terroristes, vont rejoindre les rangs des insurgés pour essayer d’échapper aux exécutions extrajudiciaires ou à la torture en prison.

Les rapports des Nations unies et des organisations de défense des droits humains sont accablants. D’après les témoignages recueillis dans le centre du Mali, les militaires et leurs supplétifs miliciens continuent de tuer des civils et d’opérer des rafles arbitraires. Ils ciblent notamment les jeunes qui ont pour simple tort d’être barbus, « preuve » de leur inclination islamiste.

Il est vrai que l’armée malienne est coutumière du fait. Au cours des années 1990, déjà, elle arrêtait assez systématiquement les Touaregs du nord qui portaient un turban et, surtout, un slip. En effet, l’usage de sous-vêtements, peu courant dans la région, était censé témoigner d’habitudes prises à l’étranger, en l’occurrence en exil dans la Libye révolutionnaire de Kadhafi.

Aujourd’hui, c’est le port de la barbe qui, conjugué à un statut de berger itinérant, décide dans une très large mesure du sort des suspects. Pour éviter aux jeunes d’être tués par les forces gouvernementales, un chef peul et loyaliste de la région de Mopti leur a ainsi recommandé de se raser de près, quitte à s’attirer en retour les foudres des jihadistes !

Face à des civils pris entre deux feux, l’armée malienne, elle, nie en bloc les accusations dont elle fait l’objet. À en croire ses responsables, sa composition multiethnique la préserverait de tout risque de ciblage communautaire. Entre propagande et mensonge d’État, le déni de réalité n’en est que plus évident.

À elle seule, l’armée résume ainsi tous les maux du Mali. Dominée par les « sudistes » et divisée en différentes factions, elle ne défend aucune vision inclusive et nationale du pays. En outre, elle n’est pas plus intègre, plus professionnelle et plus apte à gérer les affaires publiques que les gouvernements civils et corrompus qui ont précédé les putschistes de 2020. Ses impérities n’en mettent que mieux en évidence les limites des coopérations militaires de la communauté internationale.

Dilemmes

Les opérateurs de l’aide sont confrontés à de cruels dilemmes à cet égard. En effet, sanctionner le Mali, c’est pénaliser les civils et risquer de précipiter un effondrement complet de l’État sous les assauts des jihadistes. À l’inverse, reprendre les programmes d’aide revient à renforcer et institutionnaliser un régime illégitime et incompétent.

Le problème est connu. La communauté internationale avait déjà soutenu à bout de bras des présidents élus, Amadou Toumani Touré puis Ibrahim Boubacar Keïta, sans pour autant parvenir à améliorer la gouvernance de régimes corrompus et de plus en plus discrédités. Au contraire, les tentatives de réformes imposées de l’extérieur ont contribué à déstabiliser les gouvernements en place et à faire le lit des putschistes nationalistes qui les ont renversés. Face à l’impuissance de la communauté internationale, la conclusion s’impose donc d’elle-même : la solution de la crise est d’abord et avant tout entre les mains des Maliens, et non des Européens, des Américains… ou des Russes.

Le 6 Septembre 2022

Source web par : jeune Afrique

Les tags en relation

Les articles en relation

Bilan politique et économique de l'Afrique en 2024

L’année 2024 a été marquée par une intense activité politique et économique en Afrique, avec 19 élections nationales, des bouleversements dans les dyna...

Désintox. Non, la Mauritanie n’a pas suspendu l’application des nouveaux droits de douane sur l

Certains médias ont fait état de la suspension de la hausse des taxes douanières décidée par les autorités mauritaniennes à l’entrée de certains légu...

Afrique: Le Maroc récolte les fruits des changements apportés à sa stratégie diplomatique

Avec son retour au sein de l’Union africaine (UA), le Maroc commence à récolter les fruits des changements importants opérés au niveau de sa stratégie di...

Le Maroc, leader mondial de la myrtille avec une production record en 2024

La CEDEAO a franchi une étape majeure dans l’avancement du Gazoduc Africain Atlantique (AAGP), résultat de la fusion entre le projet d’extension du gazodu...

« L’ÉCONOMIE AFRICAINE 2023 » : À REBOURS DES IDÉES REÇUES

L’Agence française de développement publie ce 19 janvier la quatrième édition de son ouvrage de référence « L’Économie africaine 2023 », aux éditi...

Gazoduc Nigéria-Maroc : Le démarrage de la construction prévu en 2024

C’est ce qu’a révélé le ministre d’État du Nigéria chargé des Ressources pétrolières, lundi, à Abuja, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur...

Le Sahel après la France : Scénarii d’une possible entrée en scène du Maroc

Après le retrait de la France et ses alliés du Mali, l’un des sanctuaires du djihadisme au Sahel, le sort de la région plonge dans l’inconnu. Préoccupé...

Mohammed VI défend sa politique africaine

Dans son discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le roi Mohammed VI a rappelé les constantes guidant ...

Gazoduc Maroc-Nigeria : l’état d’avancement expliqué par Benali

La faisabilité du gazoduc Nigeria-Maroc n’est plus à démontrer selon les nombreuses études afférentes, et actuellement au stade de finition. Les investis...

CEDEAO : Une adhésion marocaine qui fait grincer des dents

L’adhésion du royaume à la CEDEAO, acceptée «en principe», fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause, tous les pays ne sont pas convaincus, plus part...

La réalisation du Gazoduc Maroc-Nigéria est estimée à 25 milliards dollars

Le coût financier de la réalisation du projet de gazoduc Maroc-Nigéria est estimé à 25 milliards de dollars. Un chiffre révélé, ce lundi, par Mallam Mel...

Le Maroc et la CEDEAO, un mariage oublié

Trois années après sa présentation, la demande marocaine d’intégration à la CEDEAO a disparu de l’actualité. Le bloc ouest africain continue de l’ig...

vendredi 9 septembre 2022

vendredi 9 septembre 2022 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région