Maroc : les politiques sont morts, vive les technocrates !

Que le Maroc traverse une crise politique fait l'unanimité. Mais les remèdes à cette crise cristallisent les tensions entre la monarchie qui souhaite réaménager le champ politique avec des technocrates, et les (rares) partis qui luttent pour leur indépendance

À lui seul, Aziz Akhannouch personnifie l’idéal-type du technocrate partisan promu par la monarchie. Homme d’affaires doté d’un patrimoine estimé à 2,1 milliards de dollars – ce qui fait de lui le second homme le plus riche du Maroc après le roi Mohammed VI – il est président du Rassemblement national des indépendants (RNI) depuis octobre 2016 et ministre de l’Agriculture depuis dix ans.

Il fait partie d’une poignée de hauts-responsables que la confiance du monarque a jusqu’ici préservés des vicissitudes politiques qui sont, le plus souvent, dues aux humeurs de ce même monarque.

Avec un discours chargé d’une positivité à toute épreuve, une imparable « langue de coton » qui déshérite la politique de conflictualité, Aziz Akhannouch contribue à une rhétorique investie de légitimité par le souverain marocain.

En instruisant le procès d’un milieu partisan à qui l’on reproche une attitude réclusionnaire et autolâtre, il oppose au culte des « querelles secondaires » le dogme héroïque des combats exemplaires, un positionnement en surplomb et un discours des fins.

Les clivages et les antagonismes partisans, disqualifiés ; le débat, déplacé sur des terrains où il ne peut y avoir de controverse – « notre parti », dit-il, « n’a pas d’adversaires. Nos ennemis, sont la pauvreté, le chômage, la délinquance, la marginalisation, l’analphabétisme ». Son discours porte quasiment en ses plis l’annulation de « la politique dans un discours politique dépolitisé » et prescrit une vision du monde où l’impératif du développement doit suffire à faire la jonction entre les différentes forces politiques et inhiber toute discorde. Un discours du consensus et du pouvoir.

Créé en 1978 par Ahmed Osman, beau-frère du roi Hassan II, le RNI a de tout temps été proche du pouvoir marocain. L’histoire de ce parti remonte à des temps homériques où 140 députés, pour la plupart des entrepreneurs et des hommes d’affaires, pouvaient se faire élire sans affiliation partisane et disposer de la majorité absolue au parlement en se prévalant du « hassanisme », un bric-à-brac idéologique confectionné à partir de discours de Hassan II et de reader’s digest des tribunes de Moulay Ahmed Alaoui, un cousin du monarque qui s’est fait le chantre du « hassanisme » dans les colonnes du journal officiel Le Matin. A leur arrivée au parlement, les indépendants ont formé le RNI.

À son arrivée à la tête du RNI, Akhannouch s’est érigé en « chef du gouvernement-bis »

Compte tenu de sa proximité avec le pouvoir, le RNI était le garant de l’homologation du gouvernement par le roi. Sa participation était donc inévitable. Mais si les scores du parti l’autorisaient au mieux à endosser un rôle de parti d’appoint, Aziz Akhannouch a formé autour de lui un cartel composé de l’Union constitutionnelle (UC, parti libéral), du Mouvement populaire (MP, conservateur) et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP, socialiste). Les quatre partis politiques totalisaient 103 sièges sur les 375 que compte la chambre basse.

À son arrivée à la tête du RNI, Akhannouch s’est érigé en « chef du gouvernement-bis », comme l’a surnommé une partie de la presse marocaine. Les négociations étaient amarrées à son agenda, et non plus celui du chef du gouvernement désigné, AbdelilahBenkirane. Aziz Akhannouch a fini par remporter la victoire avec la démission d’Abdelilah Benkirane et la formation d’un gouvernement où son parti s’est accaparé les postes ministériels stratégiques.

Nizar Baraka, repêché par le roi

En octobre 2017, c’est un autre technocrate qui a été porté à la tête de l’un des principaux partis politiques du Maroc grâce à l’appui tacite, sinon l’approbation du Palais. Nizar Baraka, 53 ans, par ailleurs petit-fils du fondateur du parti de l’Istiqlal Allal El Fassi, est familiarisé avec le monde politique grâce à ses attaches familiales – il est membre de l’Istiqlal depuis 1981.

Diplômé de la faculté de droit Mohammed V et de l’Université d’Aix-Marseille, il a été ministre chargé des Affaires économiques et générales, puis ministre de l’Économie et des Finances jusqu’en 2013, date à laquelle l’Istiqlal a quitté le gouvernement dirigé par Abdelilah Benkirane.

Nizar Baraka, 53 ans, est membre de l’Istiqlal depuis 1981 (Facebook)

Nizar Baraka a alors été repêché par le roi et placé à la présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE), une instance mise en place par le monarque pour assurer des missions consultatives sur les questions à caractère économique, social et environnemental.

L’élection de Nizar Baraka à la tête de l’Istiqlal, obtenue à la grâce d’une entrée tardive en compétition, au moment où ses concurrents se sont mutuellement affaiblis, a ainsi pu permettre au Palais de recaser l’Istiqlal dans la quadrature des partis politiques sur lesquels il peut s’appuyer. Ayant longtemps constitué l’épine dorsale du système politique marocain, le parti de l’Istiqlal a été supplanté par le RNI durant le mandat de Hamid Chabat, relève le géographe David Goeury. Hamid Chabat, personnage volontiers décrit comme tonitruant, a conduit à la marginalisation du parti dans le champ politique.

À l’ombre de Hassan II

À la tête des départements ministériels stratégiques, des entreprises publiques ou des instances mises en place par le monarque, les technocrates semblent portés par des vents favorables. Et leur rôle ne cesse d’être renforcé : le 22 janvier, un remaniement ministériel a porté Mouhcine Jazouli, fondateur et patron du cabinet de consulting Valyans à la tête du nouveau ministère des Affaires africaines dont la création a été annoncée par le roi quelques mois plus tôt.

Qu’importe si le recours à des technocrates pour occuper des responsabilités ministérielles pose une problématique évidente en termes de reddition des comptes – n’étant pas élus, ils ne sont redevables qu’au roi – et distend le lien entre élection et représentation, ou si la consolidation de leur rôle participe d’un mode de légitimation technique qui déclasse la légitimité des urnes.

L’investissement de technocrates aux postes de responsabilité traduit la conception foncièrement négative qu’a Mohammed VI de l’action politique

Dès le début de son règne, le modèle d’action mis en avant par Mohammed VI « promeut l’efficacité d’une gouvernance monarchique articulée à un référentiel technocratique et l’oppose implicitement à un secteur partisan supposément miné par les querelles politiciennes (et incapable donc de prétendre à un rôle directeur) », écrit le chercheur Ahmed Chapi (La stabilité du régime politique marocain. Mémoire de recherche de master, 2016), pour qui « cette vision participe d’un désenchantement du politique et assimile la norme technocratique à la gestion rationnelle de la cité. »

Participant d’un « mythe de la gouvernance dépolitisée » (l’expression est empruntée à Bruno Jobert, « Le mythe de la gouvernance dépolitisée », dansÊtregouverné. Études en l’honneur de Jean Leca (2003). Presses de Sciences Po, 2003. p. 273-285) qui, par ses motivations, tente de substituer « la gouvernance au gouvernement »,l’investissement de technocrates aux postes de responsabilité traduit la conception foncièrement négative qu’a Mohammed VI de l’action politique.

Dans un exercice devenu classique, Mohammed VI n’hésite pas, dans ses discours, à esquisser le portrait d’un champ politique frappé d’obsolescence, allant même jusqu’à opposer « l’immobilisme » de la classe politique au dynamisme du secteur privé, que la classe politique et l’administration devraient suivre comme exemple.

La rhétorique antipolitique du monarque et sa préférence affichée pour les technocrates participent aussi d’un souhait de gouverner en contournant les mécanismes de la représentation et, chemin faisant, de gouverner sans le peuple.

Le suffrage universel est ainsi tacitement incriminé, car portant des personnalités nonqualifiées à la responsabilité. Le prince éclairé, qui se « distinguerait par sa capacité à sélectionner les “meilleurs”», remédie à cela en « n’ayant d’autre choix que de soustraire les secteurs stratégiques aux hommes de parti, par définition déficients, et de confier des portefeuilles ministériels à des technocrates », comme le relève la politologue Mounia Bennani-Chraïbi.

Des valeurs communes

Du fait de la diversité des profils des technocrates, l’on est inévitablement amené à se questionner sur ce qu’être technocrate peut signifier au Maroc, tant la notion recouvre des significations très variées qui diffèrent selon les situations et les contextes.

Commis de l’État, hommes d’affaires, entrepreneurs et même gestionnaires font partie de cette caste distincte, unie par des valeurs communes et des attributs distinctifs: l’efficience, la rationalité et la rigueur qui leur sont supposées.

Issus aussi bien de la bourgeoisie que de milieux moins nantis, variablement bardés de diplômes ou justifiant d’études relativement modestes, leurs milieux d’extraction comme leurs trajectoires divergent.

Quand ils n’ont pas été mandés en dehors du champ politique, les technocrates ont été cooptés dans les partis de l’opposition

Néanmoins, ils ont surtout accumulé une grande expérience dans la fonction publique, ou ont acquis une compétence managériale en tant qu’entrepreneurs et hommes d’affaires dans le privé, qu’ils mettent à profit lors de leur accès aux hautes-fonctions. Ils seraient, comme l’écrit la politologue Myriam Catusse, capables de « gérer le Maroc comme une entreprise ».

Le recours de la monarchie aux technocrates n’est pas un fait nouveau. À partir des années 1970, ils ont été sollicités par le Palais pour occuper des postes de responsabilité et entretenir l’usure des partis du Mouvement national.

Quand ils n’ont pas été mandés en dehors du champ politique, les technocrates ont été cooptés dans les partis de l’opposition : pour mieux préparer l’alternance, la monarchie a entrepris une stratégie de cooptation intuiti personnae, aussi bien « pour compenser les difficultés de rallier l’Union socialiste des forces populaires (USFP) en tant que bloc oppositionnel » que pour présélectionner en amont et nouer des transactions individuelles avec des « personnalités de gauche pressenties pour occuper des charges publiques », écrit le politologue Abderrahim El Maslouhi.

Durant la majeure partie du règne de Hassan II (en photo), ingénieurs et gestionnaires étaient intégrés, bon gré mal gré, dans l’appareil d’État (Facebook)

Si les profils de gauche cooptés par le Palais ont dans un premier temps occupé des charges dans des instances consultatives, ils ont par la suite été portés à des postes de responsabilité.

Durant la majeure partie du règne de Hassan II, ingénieurs et gestionnaires étaient intégrés, bon gré mal gré, dans l’appareil d’État, et les hommes d’affaires marocains se sont accommodés d’une situation où leur alliance avec la monarchie les préservait d’un éventuel revers de fortune, tout en les tenant écartés des centres de décision.

Car au lendemain de l’indépendance, la bourgeoisie marocaine a tôt abandonné l’idéal de transformation de la société qui régentait son horizon d’attente (Rémy Leveau, sous le pseudonyme d’Octave Marais, « Les relations entre la monarchie et la classe dirigeante au Maroc ». Revue française de science politique, 1969. p. 1172-1186).

Avec un appareil de production nationalisé, un secteur privé sous l’emprise du pouvoir, « toute forme d’action collective de la part des chefs d’entreprise paraissait exorbitante car trop coûteuse, au regard de la nature rentière plus que productive de leur activité, de leurs rapports étroits à l’administration et au secteur public », relève Myriam Catusse.

L’avènement de Mohammed VI a marqué un nouveau seuil dans la mobilisation des technocrates dans l’action publique

Ce n’est qu’à partir des années 1990 que les technocrates ont commencé à jouer un plus grand rôle. Le Maroc, en proie à une récession économique, était alors « au bord de la crise cardiaque », selon les termes du roi Hassan II.

En 1993, ce dernier met sur pied un gouvernement formé d’ingénieurs, d’industriels et d’hommes d’affaires pour entreprendre une libéralisation économique, ainsi qu’une vaste privatisation qui devait permettre d’assainir la situation financière du royaume.

L’avènement de Mohammed VI a marqué un nouveau seuil dans la mobilisation des technocrates dans l’action publique, mobilisation qui s’est poursuivie de manière plus extravertie. Une technostructure a nidifié dans l’appareil d’État, et ingénieurs et administrateurs formés aux grandes écoles françaises ont commencé à occuper des rôles de première importance en tant que walis (préfets), gouverneurs et directeurs d’entreprises publiques.

L’appropriation des termes de l’agenda de la gouvernance par le pouvoir marocain a contribué à « ancrer l’idée selon laquelle les compétences économiques, notamment celles acquises dans l’entreprise, devenaient légitimes voire primordiales pour exercer le pouvoir », écrit Myriam Catusse (« Une tentative manquée de conversion politique au Maroc: L’échec électoral de l’ancien ‘’patron des patrons’’ (2001-2007) ». Revue Politix, 2008. p. 91-113).

Des chantiers de règne

Après avoir dirigé durant plusieurs années les départements ministériels stratégiques, élaboré en amont différents programmes de développement initiés par le monarque, les technocrates sont-ils désormais appelés à chaperonner les partis politiques marocains ?

Leur intégration graduelle dans le champ politique avec la bienveillance du Palais semble être un indicateur dans ce sens.

En promouvant des figures telles que Nizar Baraka et Aziz Akhannouch, le Palais cherche-t-il à signifier aux partis politiques que les critères et les conditions d’accès au leadership politique ont changé, et qu’à la figure traditionnelle du zaïm (chef) politique, devrait désormais succéder le technocrate ?

Ali Belhaj, homme d’affaires et membre fondateur du Parti authenticité et modernité (PAM), ne met que mieux en avant et son expérience politique et ses capacités de gestionnaire (Facebook)

Peut-être animés d’une vague conscience que le Palais leur assigne un rôle politique durant cette phase, nombre de cadres partisans font jouer le qualificatif de « technocrate » ou brandissent des compétences technocratiques pour se distinguer du lot.

Certains vont même jusqu’à disqualifier la technocratie, mais seulement pour mieux valoriser un engagement conciliant expertise technique et connaissance du monde politique: par sa récusation du recours aux technocrates – terme qu’il emploie dans son sens négatif – qui sont, selon lui, « la porte ouverte à la catastrophe », Ali Belhaj, homme d’affaires et membre fondateur du Parti authenticité et modernité (PAM), ne met que mieux en avant et son expérience politique – qui ferait défaut aux autres technocrates – et ses capacités de gestionnaire – il a été président de la région de l’Oriental, et dirige des sociétés dans l’immobilier et l’agriculture.

Son discours et son projet pour le PAM, qu’il souhaite diriger, le rapprochent de fait du Rassemblement national des indépendants.

Pour la monarchie, la promotion de technocrates dans le champ partisan devrait être une étape d’un vaste projet de réaménagement du champ politique marocain, entendu par elle comme une « mise à niveau » du champ politique.

Elle devrait permettre de crédibiliser à nouveau une action politique entamée par le discrédit – le taux d’abstention aux élections, ainsi que le désengagement politique d’une grande partie de la population sont alarmants – et résoudre la « crise des élites » qui touche le monde politique. Désertés par les cadres les mieux formés, les partis politiques marocains ne parviennent plus, à quelques exceptions près, à susciter des vocations politiques chez les élites, ni à en produire de nouvelles.

Une Marocaine passe devant un mur peint avec les symboles des partis politiques en course pour les élections législatives du 7 octobre 2016 (AFP)

En 2007 déjà, le politologue Mohamed Tozy relevait que le projet de la monarchie de « revoir les bassins de recrutement des élites n’a pas pu être mené à terme. La monarchie a écrémé le marché des technocrates pour accompagner la diversification de ses besoins en compétence d’intermédiation et de gestion, mais les nouveaux chantiers de gouvernance participative, […] exacerbent les manques en compétences élues qui ne peuvent pas être comblée uniquement par la cooptation. »

Les chantiers de règne lancés par le monarque ne manquent pas. Et entre la nouvelle politique de régionalisation avancée qui devrait s’appuyer sur des élites locales disposant des compétences nécessaires pour diriger des régions dotées de plus grands pouvoirs, ou encore l’impératif d’un nouveau modèle de développement, la monarchie marocaine ressent la nécessité de réformer le champ politique, pour renforcer le rôle des partis en tant que bassins de recrutement d’élites qui devraient mener à bien les chantiers de réforme auxquels la classe politique est appelée à participer.

La monarchie marocaine ressent la nécessité de réformer le champ politique, pour renforcer le rôle des partis mais au prix de l’effacement, ou du moins la marginalisation des identités

Mais au prix de l’effacement, ou du moins la marginalisation des identités, et des divergences politiques au profit de débats plus techniques sur les dimensions instrumentales des réformes.

L’objectif est donc de faire des partis politiques un relais fidèle pour la mise en œuvre les réformes impulsées par la monarchie, tout en étant capables de canaliser et d’absorber les secousses sociales. En somme, un « corps intermédiaire qui donnerait vie aux réformes initiées par une monarchie modernisant le Maroc selon un mode autoritaire, mais dont les résultats sont incertains », comme le relève le chercheur Ali Bouabid (Crise des élites et restructuration du champ politique par le haut. Cahier Bleu N°13, 2009).

Consensus sur la crise politique, solutions divergentes

Que reproche en définitive le roi à la classe politique ? D’un côté, de ne pas jouer son rôle d’intermédiation. La crise sociale au Rif a été marquée par un retrait des partis politiques de la majorité et de l’Exécutif qui, face à l’ampleur de la crise, ont préféré ne pas prendre les devants et laisser le Palais traiter avec le mouvement de protestation.

Mohammed VI lui reproche également une faible interaction avec les initiatives venant de lui : dans certains de ses discours, le roi déplore que les partis politiques n’accompagnent pas les projets et les réformes qu’il initie. Il en est de même pour les chantiers stratégiques (régionalisation avancée, nouveau modèle de développement), que le monarque aurait aimé voir la classe politique s’approprier.

Or, les réformes ne sont pas impulsées par les partis politiques, mais par le souverain et ses conseillers, qui « sont des acteurs non politiques, des technocrates secondés par des associations, qui les mettent en œuvre, dans des tentatives simultanées de contournement de l’administration publique et des partis », écrit la politologue Béatrice Hibou.

« Ces réformes, et la façon dont elles ont été pensées et mises en œuvre, ont modifié les représentations de l’État et de l’espace politique et, ce faisant, les processus de légitimation. De facto, il y a eu “dépolitisation” des affaires politiques importantes, ce qui équivaut à placer le politique dans des lieux qui sont des “non-lieux”, qui sont des espaces sans polémiques, sans conflits », poursuit-elle.

Mohammed VI reproche à la classe politique de ne pas jouer son rôle d’intermédiation et de ne pas accompagner les projets et les réformes qu’il initie

Avec l’appui d’un véritable « secteur d’expertise », constitué de la pléthore d’instances et de conseils consultatifs mis en place par le monarque, « la monarchie monopolise le déploiement de l’action publique par l’intermédiaire de ces arènes cloisonnées dans une logique élitaire et corporatiste », participant ainsi à l’émergence d’une véritable élite sectorielle, note Ahmed Chapi.

Il serait néanmoins erroné de considérer que « les formes observables de dépolitisation des modes et cadres d’action publics » sont imputables « au seul déploiement de l’agenda de la gouvernance », soutient Ali Bouabid, pour qui les acteurs du champ politique endossent une part de responsabilité, vu qu’ils ont opté pour « une forme de “dessaisissement” volontaire ou non ». L’absence de mise à niveau de la fonction politique a également contribué à nourrir « le mythe de la gouvernance dépolitisée » promu par la monarchie, selon le chercheur.

Pour contrer la popularité de Abdelilah Benkirane, le Palais a permis l’émergence de leaders populistes tel que Ilyas el-Omari au PAM, dont il souhaite aujourd’hui se défaire (AFP)

Quant à la question de l’inaccomplissement des politiques publiques, les racines du mal sont plus profondes et plus structurelles: la configuration même du système politique marocain est un facteur de blocage.

Comme l’a mis en évidence le politologue Jean-Noël Ferrié, les politiques publiques sont portées par des acteurs aux intérêts distincts: la monarchie et les élites partisanes. « Comme tous les acteurs politiques, ils cherchent à maintenir ou à accroître leur légitimité, ce qui implique d’abord l’évitement du blâme. Pour la monarchie, l’évitement du blâme provient de la disjonction entre l’impulsion et la mise en œuvre. C’est d’elle que vient l’impulsion; mais ce n’est pas d’elle que vient la mise en œuvre. […] Ce qui ne fonctionne pas n’est donc pas de son ressort. […] Pour le gouvernement, le parlement et les partis politiques, l’évitement (relatif) du blâme est paradoxalement procuré par la monarchie elle-même: son ancrage dans l’Exécutif comme le fait que les projets prioritaires ne sont presque jamais les projets du gouvernement atténue la responsabilité de ces acteurs. Ils apparaissent au mieux comme des exécutants à qui on ne donne pas vraiment les moyens de faire ce qu’ils devraient faire. »

L’incapacité des partis politiques à jouer leur rôle d’intermédiation est elle aussi liée à la configuration du système politique marocain: pour éviter toute concurrence, la monarchie a freiné l’émergence de partis politiques disposant d’un fort ancrage dans la société, et procédé à la neutralisation de toute offre politique mobilisatrice.

Pour contrer la popularité de Abdelilah Benkirane, le Palais a permis l’émergence de leaders populistes tels que Hamid Chabat à l’Istiqlal, Driss Lachgar à l’USFP ou encore Ilyas el-Omari au PAM, leaders dont il souhaite aujourd’hui se défaire…

Nécessité d’une autonomie partisane

Si le diagnostic de crise politique fait consensus, les solutions invoquées sont antagoniques: pour la monarchie, la résolution de celle-ci passe par un réaménagement à marche forcée du champ politique par le haut, ainsi qu’une redéfinition des conditions d’accès au leadership politique.

Pour nombre de partis politiques – Parti de la justice et du développement (PJD) en tête, mais également le Parti du progrès et du socialisme (PPS) ou encore la Fédération de la gauche démocratique (FGD) – la crise politique que traverse le Maroc ne peut être dépassée qu’en actant l’autonomisation du champ politique de la tutelle du Palais, et en élargissant le champ d’intervention des partis politiques.

Les promesses de développement ne suffisent plus à calmer les protestations – aussi bien au Rif qu’à Jerada, dans la région de l’Oriental – faute de gestes politiques aux effets plus immédiats

Les différentes perceptions de la crise politique et de ses solutions ont donné lieu à deux récits de légitimation antinomiques. À l’énoncé « ‘’le roi est bon, la classe politique est mauvaise’’, (qui sert à) vilipender les partis politiques, ‘’tous pourris’’, (et) est constitué en pièce majeure du dispositif de légitimation de la monarchie », comme l’écrit la politologue Mounia Bennani-Chraïbi, des personnalités politiques comme Abdelilah Benkirane ont opposé une dénonciation de la volonté de Tahakoum (que l’on peut traduire par « hégémonie ») dont fait preuve le Palais, qui empêche l’affirmation des partis politiques.

L’ex-chef de gouvernement AbdelilahBenkirane, démis de ses fonctions le 15 mars 2017 par le roi après avoir échoué à former un gouvernement, a fini par payer ses prises de position au prix fort (AFP)

L’audience rencontrée par le discours de l’ancien chef du gouvernement – la dénonciation du Tahakoum était son principal argument de campagne en 2016 – prouve, si besoin est, que les enjeux liés à la sphère partisane peuvent devenir un thème de mobilisation, loin de l’idée de “désenchantement politique” promue par une partie des élites.

Abdelilah Benkirane a fini par payer ses prises de position au prix fort. Démis de ses fonctions de chef de gouvernement, puis remplacé à la tête du PJD par Saâdeddine el-Othmani, personnage sympathique mais effacé et dénué de charisme, il n’opposera plus de résistance aux interventions de la monarchie dans la sphère politique en publicisant ses désaccords avec le modus operandi du Palais. Dans ce contexte, le roi semble désormais avoir les coudées franches pour se lancer dans son entreprise.

Le projet du Palais est-il pour autant viable ? La monarchie produit du sens politique. Son discours volontariste se retrouve disséminé jusque dans les plus petits chaînons de décision. Il s’encrypte dans les attitudes des acteurs du champ politique, de sorte que l’univers de sens managérial et technocratique est approprié par la quasi-totalité d’entre eux.

Partout, on parle de « dialogue », de « bonne gouvernance », de « concertation », d’ « approche inclusive ». Certains emploient ce lexique lors des échéances électorales, mais sans grand succès car celui-ci s’est essoufflé, en même temps que se sont essoufflés les récits sur lesquels il s’appuie: le mythe de l’État développementaliste et celui de l’ouverture politique – certes relative – entreprise au lendemain des Printemps arabes.

Les promesses de développement ne suffisent plus à calmer les protestations – aussi bien au Rif qu’à Jerada, dans la région de l’Oriental – faute de gestes politiques aux effets plus immédiats.

Les femmes manifestent à Jerada, le 20 janvier 2018, pour réclamer du travail et le développement de la région, après la mort de deux frères dans une mine désaffectée (AFP)

Le projet de la monarchie pour le champ politique est non seulement victime de ses propres illusions, notamment celle qu’il n’y a de toute façon pas de besoin d’identités ni de pluralité politiques dans la société, mais risque que de multiplier des offres politiques similaires et peu mobilisatrices, et affaiblir encore plus les partis politiques en tant que corps intermédiaire.

Si une réforme du champ politique doit être menée, elle ne peut réussir qu’avec la coopération de partis politiques autonomes et disposant des leviers d’action nécessaires, plutôt qu’en les domestiquant.

- Reda Zaireg est un journaliste indépendant marocain. Après avoir travaillé pour l'hebdomadaire francophone TelQuel, il a rejoint la rédaction du journal en ligne marocain Medias24.com, puis le Huffington Post Maroc en tant que journaliste politique. Vous pouvez le suivre sur Twitter : @RZaireg.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

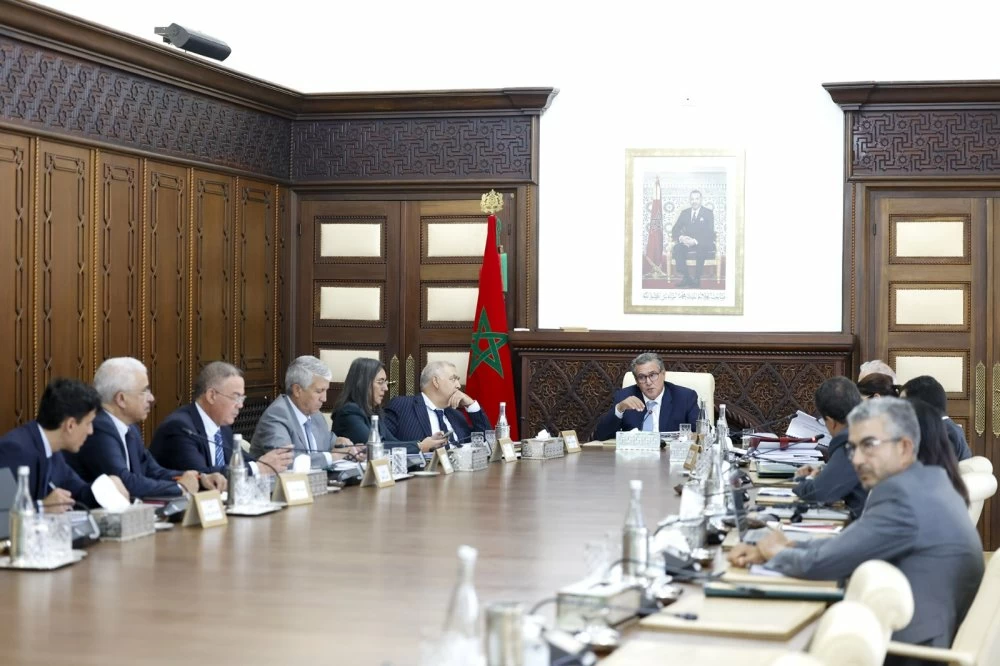

Photo : Depuis l'arrivée au pouvoir de Mohammed VI, une technostructure a nidifié dans l’appareil d’État, et ingénieurs et administrateurs formés aux grandes écoles françaises ont commencé à occuper des rôles de première importance en tant que walis (préfets), gouverneurs et directeurs d’entreprises publiques (AFP).

Le 30 Janvier 2018

Source Web : Middleeasteye

Les tags en relation

Les articles en relation

Réhabilitation des zones sinistrées dans le sud-est du Maroc : le gouvernement débloque des aides

Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, a présidé, le mercredi 2 octobre à Rabat, la première réunion de la Commission interministérielle chargée de la mi...

Le Conseil supérieur des Oulémas plaide pour le renforcement de l’unité politique de la Oumma e

Lors de sa 22e session tenue avec la Haute approbation de S.M. le Roi, Amir Al-Mouminine Les travaux de la 22e session du Conseil supérieur des oulémas se ...

Que veulent vraiment les Etats-Unis du Maroc ?

Bien malins ceux qui, en dehors des cercles restreints de pouvoir, pourraient répondre à cette question… Mais des informations commencent à filtrer, donnan...

Vaccination. 3e dose: Akhannouch a enchaîné les rencontres

Le gouvernement est à pied d’œuvre pour sensibiliser quant à la nécessité de parachever l’opération de vaccination dans l’optique de la réalisation...

Texte intégral du discours du roi Mohammed VI pour la rentrée parlementaire

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a présidé, vendredi après-midi à Rabat, l'ouverture de ...

Deux textes de loi qui foulent au pied la Loi suprême

Au Maroc, les choses sont on ne peut plus claires. La Constitution de 2011 a énoncé dans son article 6 que «la loi est l’expression suprême de la volon...

Maroc-USA: le Maroc a réalisé un grand progrès en terme de promotion du climat des affaires (Bara

Le Maroc a réalisé un grand progrès en termes de promotion du climat des affaires, des infrastructures, de la connectivité et du savoir-faire continental, a...

Elections: Akhannouch satisfait du taux de participation

Le président du RNI, Aziz Akhannouch, a salué la "forte" participation des Marocains aux élections du 8 septembre. Cela "témoigne de leur aspiration au chan...

Akhannouch remet sur le devant de la scène le débat sur l’amazigh

Le président du RNI a appelé à l’accélération de l’adoption de la loi relative à cette langue officielle depuis 2011 Face au retard de l’adoption...

Un rapport de Mohammed VI sur l’Observatoire africain des Migrations au Maroc devant le sommet de

Le chef du gouvernement marocain, Saad Dine El Othmani, a présenté, lundi devant le 33è Sommet Ordinaire de L’Union Africaine (UA), qui se tient à Addis-A...

Inondations au Maroc : Akhannouch critiqué pour le manque de prévention

Villes et régions à deux vitesses !!! Il s’agit d’une politique de prévention et d’anticipation des catastrophes naturelles et de leurs conséquences g...

L’alcool et les casinos sauvent le budget de la mairie de Tanger

La mairie de Tanger mise beaucoup sur les taxes imposées aux commerces d’alcool et aux casinos pour renflouer ses caisses. Le bureau actuel de la mairie d...

lundi 5 février 2018

lundi 5 février 2018 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région