Fikra #26 : Le cactus, une épine dans le pied des agriculteurs des Aït Baamrane ?

L’expansion de la production de figuiers de Barbarie a bouleversé l’ordre agraire et l’organisation territoriale des tribus de l’Anti-Atlas. Elle a notamment fragilisé les conditions économiques et sociales des Aït Baamrane.

Le cactus a-t-il un peu trop piqué les agriculteurs ? Dans le pays des Aït Baamrane, une configuration tribale de l’Anti-Atlas marocain, et plus particulièrement dans la vallée de Tazrout, l’expansion des plantations de figuiers de Barbarie a fragilisé la situation sociale des cultivateurs, prenant ainsi le contre-pied des espérances suscitées par la culture de cette plante.

«Selon les études effectuées dans la région, le cactus a favorisé le retour d’un relatif équilibre écologique, signe de résilience. Mais qu’en est-il de ses retombées socioéconomiques ? Son expansion ne serait-elle pas un catalyseur des transformations du système et un facteur d’accentuation de la vulnérabilité sociale ?», interrogent sept chercheurs dans une étude intitulée «Figuier de barbarie ou arganier ? Nouvelles mutations des systèmes agrosylvopastoraux dans une vallée de la montagne des Aït Baamrane» (2018).

Augmentation de la biodiversité

«Ce n’est pas une culture nouvelle dans le pays des Aït Baamrane. D’un point de vue écologique, l’écosystème de l’arganier engendre le jujubier (la plante à la base des terroirs mellifères pour l’apiculture) et le figuier de Barbarie. Cet équilibre écologique était déjà maintenu par le passé, entre des espaces de cactus situés un peu en altitude. La région étant très aride, ces derniers étaient utilisés comme fourrage pour pallier le manque de disponibilité des pâturages et de l’herbe. C’est donc pour faire face à cette rareté de la ressource que les agriculteurs utilisaient le figuier de Barbarie», explique à Yabiladi Majda Mourou, coauteure de l’étude et doctorante en géographie à cheval entre l’université Mohammed V de Rabat et l’université Paul Valery III de Montpellier.

«C’est une plante qui ne nécessite pas d’intrants chimiques pour son développement et son entretien. Elle se développe plutôt bien avec les autres éléments de l’écosystème et possède des caractéristiques qui humidifient les sols. A partir des années 2000, les écologues ont d’ailleurs constaté une régénération des arganiers dans les champs de cactus», souligne Majda Mourou. «Dans certains endroits, on a même vu des arganiers reprendre leur forme et constaté une augmentation de la biodiversité», complète Antonin Adam, lui aussi coauteur de l’étude, géographe rattaché au Laboratoire mixte international MediTer, dédié à l’étude des dynamiques actuelles des espaces ruraux dans les pays du bassin méditerranéen.

Les risques de la monoculture

Mais voilà, il a fallu que l’expansion du figuier de Barbarie vienne perturber l’organisation territoriale et l’ordre agraire, tous deux établis depuis plusieurs générations. «Du point de vue agraire, ça fait sens : en plantant leur figuier, les familles pouvaient maintenir la propriété des terres. Ce sont des règles agraires partagées dans de nombreux endroits : si on plante un arbre dont on tire profit des fruits et qu’on revient l’entretenir, on garde l’accès à la terre. Ça a assuré une forme de continuité dans l’ordre agraire existant», explique Antonin Adam.

Devenu une petite poule aux œufs d’or, le cactus a naturellement été prisé, mais sa répartition s’est faite inégalement et au mépris des lois. «Cette plante de rente, capable de générer beaucoup d’argent, a fait l’objet de logiques d’accaparement des terres par des gens qui n’en étaient pas les propriétaires, et qui ont profité du flou juridique entretenu par les divergences entre droit moderne et droit traditionnel. Cette superposition de droits a ainsi été mobilisée par ceux qui avaient le plus d’influence dans la région», ajoute Antonin Adam. La monoculture du cactus a aussi bouleversé l’ordre agraire. D’un système basé sur l’agropastoralisme, la région de Sidi Ifni a migré vers un système axé sur les figuiers de Barbarie.

«L’ordre agraire y était basé sur la gestion de la rareté des ressources, elle-même fondée sur la complémentarité entre différents systèmes de production et des accords et négociations avec d’autres groupements sociaux pour accéder à des terres et des ressources hors de leur territoire d’origine.»

Majda Mourou

Or, cet équilibre entre les espaces et les systèmes de production s’est peu à peu étiolé. «La céréaliculture assurait par exemple la sécurité alimentaire de ces communautés, qui sont désormais dépendantes des prix de l’orge et du blé et de la loi du marché. L’élevage était également une forme d’épargne à laquelle ces communautés avaient recours dans les périodes de sécheresse ou de crise. Avec le figuier de Barbarie, on s’est concentré sur une seule et même culture qui n’est pas maîtrisée localement : ce ne sont pas les producteurs locaux qui s’en occupent, mais les intermédiaires et les grossistes», pointe Majda Mourou.

Des potentialités touristiques ?

C’est ce monopole des investisseurs, parfois étrangers, qui explique la fragilisation des conditions de vie des agriculteurs. Si cette nouvelle dynamique a impulsé le retour des populations qui avaient quitté le territoire entre les années 60 et 80, happées par les promesses d’opportunités professionnelles plus florissantes ailleurs, au Maroc ou à l’étranger (en France notamment), leur retour a parfois été conflictuel, générant des tensions sur les ressources. «Les investisseurs étrangers ont appliqué une forme d’externalisation économique : ils viennent, louent des terres pendant un certain temps, les exploitent au maximum et, l’année suivante, relouent d’autres terres. Les producteurs, eux, n’en tirent pas grand-chose car ils n’ont aucune possibilité de décision sur la main d’œuvre, le prix de la production et la manière de commercialiser le produit», explique encore Majda Mourou.

Certains agriculteurs parviennent toutefois à tirer leur épingle du jeu par l’apiculture, souligne Antonin Adam. «Les pratiques paysannes évoluent, elles sont revisitées pour répondre aux exigences d’un contexte toujours nouveau. La reproduction des systèmes et le maintien de certaines activités traditionnelles, telles que l’apiculture et la production d’huile d’argan, traduisent la résilience d’un système qui peut sembler en désuétude», indique d’ailleurs l’étude. Lésées, ces populations peuvent-elles compter sur les potentialités touristiques, non pas du cactus, mais du tourisme rural ?

«Ce n’est pas la production en elle-même qui présente des atouts touristiques, mais bien tout ce qu’il y autour. Encore faut-il mobiliser ces revenus pour qu’ils soient injectés sur place.»

Antonin Adam

«On peut suggérer le développement du tourisme durable en valorisant les produits du terroir, en l’occurrence l’huile d’argan, le miel et le figuier de Barbarie. C’est l’une des hypothèses qu’on essaie de tester», indique de son côté Majda Mourou. Mais là encore, c’est une autre problématique à laquelle les investisseurs potentiels vont être confrontés : le manque, voire l’absence d’infrastructures de transformation et de valorisation des produits du terroir. «Les produits dérivés du figuier de Barbarie, très sensibles, doivent être manipulés par un personnel formé à des techniques très pointues. Or pour l’heure, aucune formation n’a été pensée», conclut Majda Mourou. Il ne faudrait donc pas s’étonner que les investisseurs ne restent que potentiels.

La revue

OpenEdition Journals est un portail de livres et de revues scientifiques en ligne né en 1999. Il couvre des thématiques en lien avec les lettres, les sciences humaines et les sciences sociales. Il fait partie du portail OpenEdition.

Les auteurs

Sept auteurs ont pris part à cette étude : Majda Mourou, Antonin Adam, Cardon Clothilde, Mohamed Aderghal, Michel Vaillant, Lhassan Benalayat et Bruno Romagny. Majda Mourou est doctorante en aménagement, développement et gestion des territoires entre l’université Mohammed V de Rabat et l’université Paul Valery III de Montpellier. Antonin Adam est géographe ruraliste à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de Montpellier et ingénieur d’étude dans l’équipe Gouvernance, risques, environnement, développement (GRED).

Le 19/10/2019

Source web Par yabiladi

Les tags en relation

Les articles en relation

Sidi Ifni Tenue d'une réunion consacrée au suivi des efforts de lutte contre la cochenille du cact

Le gouverneur de la province de Sidi Ifni, El Hassan Sidki, a présidé dernièrement une réunion de la commission provinciale chargée du suivi des efforts vi...

#Maroc_Souss_Massa: Dessalement de l’eau de mer: les petits projets se multiplient dans le Souss-M

Après la station de Sidi Ifni, l’ONEE-Branche Eau a lancé une étude portant sur une unité de dessalement de l’eau de mer pour l’approvisionnement en e...

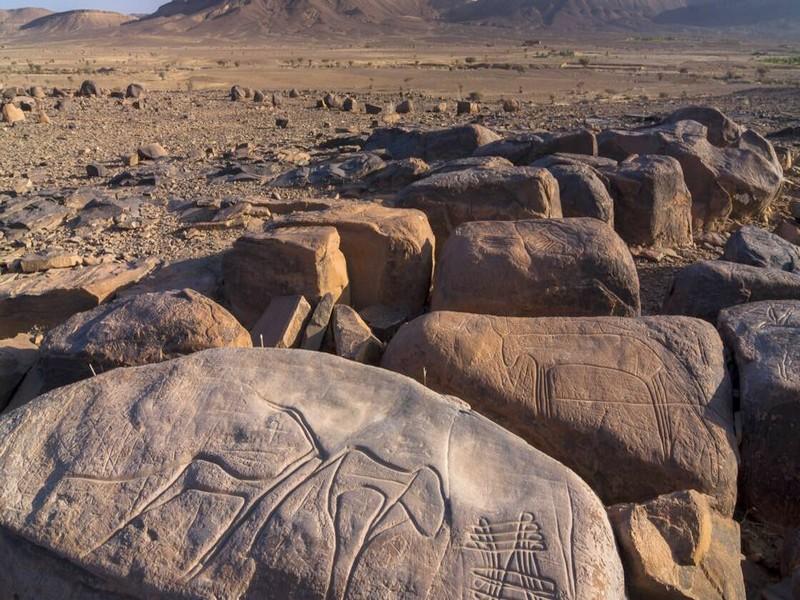

#MAROC_SUS_EST_TATA_GRAVURES_RUPESTRES: Quand girafes et éléphants broutaient dans un luxuriant Sa

Au Maroc, dans les gorges d’Aït Ouazik, des dessins gravés dans la roche il y a des milliers d’années témoignent d’une époque où le Sahara était…...

Argan : ce produit précieux dont le Maroc veut mieux maîtriser la filière

Face aux défis liés au succès international de l'argan, le Maroc s'emploie à mettre en œuvre une meilleure inclusion économique et sociale de sa p...

Tourisme interne : La région mise sur un tourisme à taille humaine

Une façade maritime de 400km, des dunes de sable à perte de vue, une histoire millénaire autour des ksours, du commerce caravanier et des zaouïas, un patrim...

Axé sur les zones vulnérables : L’ANDZOA accélère son programme d’arganiculture

Cette initiative vise à renforcer l’environnement institutionnel et organisationnel afin de promouvoir la chaîne de valeur de l’argan. L’ANDZOA accé...

COMMUNIQUE DU CRT DE LA REGION GUELMIM OUED NOUN - Top Resa 2018

Le Conseil Régional de Tourisme de la Région de Guelmim sera présent à TOP RESA à la Porte de Versailles pour représenter les professionnels classés des ...

#MAROC_INDUSTRIE_MINIERE: Mines: 4 questions au SG de l’ONHYM

Le Secrétaire général de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Abdellah Moutaqui, a accordé un entretien à la MAP, dans lequel il abo...

TATA, NOTRE VOYAGE AUX PORTES DU DÉSERT

PROCHAINES DESTINATIONS : TATA ET AKKA Nos amis nous ont promis un trip hors des sentiers battus et encore trés authentique. Ces deux communes présaharienn...

Tourisme interne : La région mise sur un tourisme à taille humaine

Une façade maritime de 400km, des dunes de sable à perte de vue, une histoire millénaire autour des ksours, du commerce caravanier et des zaouïas, un patrim...

Université Euromed de Fès : 1re au Maroc, 2e en Afrique

L’Université Euromed de Fès (UEMF) confirme son ascension académique en se classant 1re au Maroc et 2e en Afrique selon le prestigieux classement Round Uni...

Accident pres de Sidi Ifni : 4 policiers morts et 26 blessés dans un drame routier au Maroc

Le Maroc a été frappé par un grave accident de la circulation survenu samedi près de Sidi Ifni, faisant quatre morts parmi les forces de l’ordre et 26 ble...

mardi 22 octobre 2019

mardi 22 octobre 2019 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région