Sommet des Trois Bassins : que peut-on attendre d’une « OPEP des forêts » ?

Certains l’ont déjà surnommé l’« OPEP des forêts ». Ce jeudi 26 octobre 2023 à Brazzaville, les pays des trois principaux bassins de forêts primaires de la planète (forêt Amazonienne, bassin du Congo, forêt de Bornéo et du Mékong) se réunissent. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le président brésilien Lula, et bon nombre d’élus, scientifiques et représentants des peuples autochtones des trois continents ont fait le déplacement.

Un des objectifs affichés de la rencontre : la création d’une « l’Alliance Mondiale des Trois Bassins ». Si une telle organisation serait inédite, à l’heure où la déforestation est repartie à la hausse. Que pourrait permettre une telle alliance ?

Des maux communs mais des causes parfois différentes

Avant même d’interroger son efficacité, on peut d’abord se pencher sur la raison d’être d’une coopération entre ces régions du monde. Ces trois bassins forestiers regroupent l’essentiel des forêts tropicales du monde, et, par-là, « 80 % des poumons verts et trois quarts de la biodiversité mondiale » rappelle le sommet. À cet égard, l’alliance semble des plus pertinentes, surtout pour faire face à un mal qui les touche tous : celui de la déforestation. Car ces trois plus grands bassins forestiers sont aussi les trois plus grands bassins de déforestation. Un fléau qui a augmenté de 4 % en 2022 et qui a pour principal responsable le changement d’occupation des terres, la transformation de forêt en terrains d’élevage ou en terres agricoles.

Néanmoins, la déforestation n’a pas toujours les mêmes visages ni les mêmes causes dans ces trois bassins et dépend fortement du contexte socio-économique. Elle demeure déjà un phénomène plus ancien en Amazonie et en Asie du Sud-Est. Le bassin du Congo a lui commencé à être massivement défriché plus récemment, mais aujourd’hui c’est l’endroit où le déboisement est le plus rapide.

Get news that’s free, independent and based on evidence.

Toujours dans le bassin du Congo, c’est plutôt l’agriculture vivrière qui grignote aujourd’hui la forêt primaire, tandis que les activités principales à blâmer pour cela en Amazonie demeurent celles de l’agriculture et de l’élevage tournés vers l’exportation. En Asie du Sud-Est, l’huile de palme reste encore une des premières causes de perte du couvert forestier, notamment à Bornéo et en Papouasie. Les leviers d’action peuvent donc être sensiblement différents d’un pays ou d’une région à l’autre.

Partie de forêt déboisée par une jeune plantation d'huile de palme.

Les plantations d'huile de palme, une des principales causes de déforestation en Asie du Sud Est. Richard Whitcombe/Shutterstock

Éviter la concurrence entre pays

Néanmoins, au vu de la cadence toujours grandissante de la déforestation, cette alliance reste des plus pertinentes et les pays concernés peuvent avoir plusieurs intérêts précis à coopérer. D’abord, afin d'éviter une concurrence entre pays pour l’obtention des financements provenant du Nord.

Une rivalité qui n’est pas étonnante dans un contexte où la lutte contre la déforestation nécessite des transferts financiers importants pour aider les pays à se prémunir du déboisement et où les aides internationales pour protéger ou restaurer la biodiversité demeurent trop faibles, peu efficaces et inéquitablement distribuées, avec les pays les plus vulnérables moins bien dotés que les pays émergents ces dernières décennies, et beaucoup de promesses non tenues.

Ainsi, à la COP15 de Copenhague, en 2009, les pays développés s’étaient engagés à réunir 100 milliards de dollars par an afin d’aider les pays les moins développés à faire face au dérèglement climatique. Mais seulement 83,3 milliards ont été mobilisés, et seulement 68,3 milliards d’argent public.

Empêcher les effets de fuite

Un autre intérêt qu’il aurait, pour ces trois bassins forestiers, à faire front commun serait d’éviter ce qu’on appelle des effets de fuite. Car si une partie des pays fait des efforts pour réduire la déforestation, alors que d’autres ne font rien, la déforestation peut alors tout simplement se déplacer des pays qui font des efforts vers ceux qui n’en font pas.

Cet effet s’explique notamment par un mécanisme économique : admettons qu’une région du monde parvienne à réduire fortement sa déforestation. Il est probable que cette politique entraîne des contraintes fortes sur le secteur agricole local, et augmente ainsi le coût des denrées agricoles. Il est alors à craindre qu’une partie de la demande internationale se reporte vers des régions où la protection des forêts est moins forte, pour l’obtention de produits à moindres coûts. Ce qui peut de ce fait augmenter la déforestation dans ces régions.

Cela revient en quelque sorte à une situation de passager clandestin : tout le monde a intérêt à agir collectivement, mais personne ne veut agir seul. Il y a donc un intérêt à agir ensemble, afin d’éviter ces mécanismes.

Toujours plus de crédits carbone ou de nouveaux crédits carbone ?

Mais protéger les forêts, ce n’est pas la même chose que vendre du pétrole, et la métaphore d’une « OPEP des forêts » semble atteindre rapidement ses limites. Car là où les pays pétroliers, unis ensemble, peuvent jouir d’une influence mondiale en modulant l’offre et les prix d’une commodité encore incontournable, les forêts et leur protection, malgré leur importance pour espérer atténuer les effets du dérèglement climatique, ne jouissent pas du tout du même statut. De plus, pour l’instant, la monétisation de leur protection prend encore, le plus souvent, la forme des crédits carbone volontaires, qui, en plus d’être très critiqués, agissent de manière décentralisée, avec des fonds privés participant au financement de projets très localisés et à l’efficacité discutable.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

On peut donc voir également ce sommet comme une volonté des États de reprendre la main sur ces questions de financement et d’action pour la protection des forêts, au risque de servir de caution au greenwashing de certains États à l’impact climatique très important. Le Suriname est ainsi le premier pays à vendre des crédits carbone issus de la conservation de ses forêts ; et le Gabon, lors du One Forest Summit a-t-il annoncé avoir 90 de tonnes à vendre, afin de se faire récompenser pour la capture du CO2 dans ses forêts.

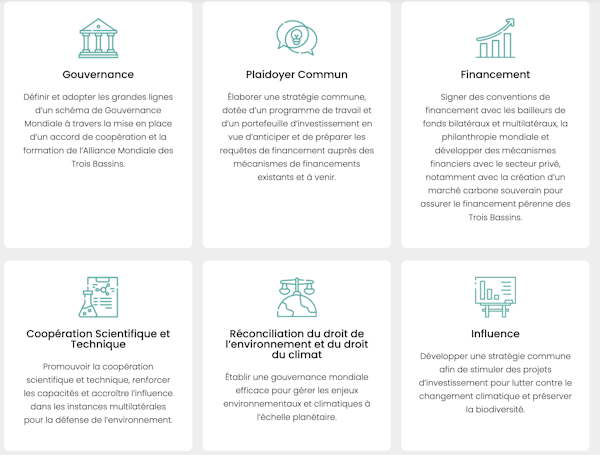

Le sommet revendique effectivement comme autre objectif celui de « signer des conventions de financement avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, la philanthropie mondiale et développer des mécanismes financiers avec le secteur privé, notamment avec la création d’un marché carbone souverain pour assurer le financement pérenne des Trois Bassins. »

Objectifs fixés par le sommet. Capture d'écran du site du sommet. https://www.thethreebasinsummit.org/, Author provided (no reuse)

Mais ce type de mécanisme suscite encore une fois beaucoup de scepticisme au vu de son manque de transparence et d’efficacité. En début d’année 2023, le journal britannique The Guardian, avait ainsi prouvé que plus de 90 % des crédits carbone censés protéger les forêts n’avaient eu, en fait, aucune action vertueuse pour la planète.

La déforestation : un enjeu pour les pays du nord

Enfin, concentrer seulement le champ d’action de lutte contre la déforestation dans les pays des trois bassins forestiers, ce serait occulter la part de responsabilité non négligeable des pays développés dans la perte de couvert forestier, via la déforestation importée, avec 29 à 39 % des émissions de la déforestation tropicale attribuables au commerce international.

En Amazonie, et au Brésil particulièrement les écosystèmes sont détruits en grande partie par la mise en place de cultures de soja destiné à l’export, en Europe notamment, où elles servent principalement à l’alimentation du bétail. De la même manière, l’huile de palme, produite à 85 % en Malaisie et Indonésie sur d’anciennes terres forestières, se retrouve dans la moitié des produits d’un supermarché lambda européen et dans bon nombre d’agrocarburants. Il est ainsi difficile de penser réussir à réduire massivement la déforestation tropicale sans une modération importante de nos modes de vie, dans la consommation de viande et d’autres denrées à forts impacts (cacao, huile de palme…).

Le fait que le parlement européen ait adopté en 2022 un règlement contre la déforestation importée est, à cet égard, un bon début, mais a pu manquer d’ambition en excluant certains écosystèmes fragiles tels que les savanes du Cerrado brésilien, fortement touchées par la déforestation liée au soja, et l’on peut également craindre que la question de la difficile traçabilité des données puisse permettre à certains acteurs économiques d’entretenir un certain flou et de pas rentrer dans les clous.

Le 25/10/2023

Source web par : theconversation

www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com

Les tags en relation

Les articles en relation

Elotmani: "Le Maroc rejette le deal du siècle"

"Le Maroc rejette le 'deal du siècle' et considère Al Qods comme 'une ligne rouge'". C'est ce qu'a déclaré Saâdeddine Elotmani, dim...

COP26 : À moins de cent jours de l'évènement, l’échec inquiétant des négociations climatique

Alors que les catastrophes naturelles en chaîne rappellent l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique, les discussions censées préparer la C...

COP29 : Aziz Akhannouch Présente l'Engagement Climatique du Maroc pour une Transition Énergétique

Lors du Segment de haut niveau des Chefs d'État et de gouvernement à la COP29 à Bakou, le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, représentant S...

Amazonie : sa capacité à absorber le CO2 revue à la baisse

Selon certaines prédictions, la forêt amazonienne devrait absorber plus de CO2 dans les quinze années à venir. Un groupe de scientifiques internationaux con...

Sahara : Antonio Guterres « préoccupé » par le regain de tensions à Guergarat

Le secrétaire général de l’ONU a appelé le Maroc et Polisario « à éviter une escalade de tensions ». Dans un communiqué diffusé ce samedi 6 jan...

L’ONU Plaide pour une Réforme Historique : Un Siège Permanent pour l’Afrique au Conseil de Sé

Les Nations Unies sont au cœur des discussions alors que des appels à une réforme significative de l'organisation se font de plus en plus pressants. Le s...

L'ONU prévoit une météo extrême après une décennie record de chaleur

Après une décennie record en terme de températures, l'ONU s'attend à ce que le réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre se pou...

Sahara: Guterres exige le respect de la libre circulation à Guergarat

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exigé, samedi, le "maintien de la circulation civile et commerciale régulière" à Guergarate, et a a...

DIRECT. Conflit Ukraine - Russie : nouveau retrait russe, la menace d'une guerre persiste

UKRAINE. La Russie annonce, ce jeudi 17 février 2022, un nouveau retrait de ses troupes basées en Crimée. Mais la crainte d'une guerre en Ukraine persist...

L'Amazonie brûle, Macron s'enflamme

Le président français a déclaré, vendredi, que la France ne pouvait plus soutenir l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenn...

Intelligence artificielle : le chef de l’ONU charge un comité d’experts d’élaborer des recom

Le secrétaire général de l’ONU a mis en place un comité d’experts chargé de faire, d’ici la fin de l’année, des recommandations dans le domaine de...

Khashoggi: une experte de l'ONU réclame une enquête sur la responsabilité du prince saoudien MBS

Une experte des droits de l'Homme de l'ONU a affirmé mercredi qu'il existe des preuves suffisantes pour ouvrir une enquête sur la responsabilité ...

lundi 30 octobre 2023

lundi 30 octobre 2023 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région